为了“五一”后交付的一批电容器订单,南通江海电容器股份有限公司(下称“江海股份”)在附近一家上游企业采购了20多万支封装材料。如此从容的配套能力,得益于江苏南通通州区(俗称“南通州”)产业链群的打造。

“这种材料我们过去依靠日本进口,现在不出区就能找到国产替代,1小时内完成送货上门。”江海股份开发部部长钱鹏说,公司作为链主企业吸引了50多家上下游企业落户通州,推动当地电子元器件产业强链壮群。近年来,包括高端家纺、电子元器件在内的8条重点产业链,构筑起通州现代化产业体系的“四梁八柱”,去年贡献了该区超七成工业产值。

锚定“产业强区”战略,通州区以创新生态为土壤,统筹推进传统产业焕新、新兴产业聚链,因地制宜发展新质生产力。今年一季度,当地规模以上工业增加值累计增幅达13.6%,位列南通市第一,连续33个月规模工业增加值增幅居于全市前列。

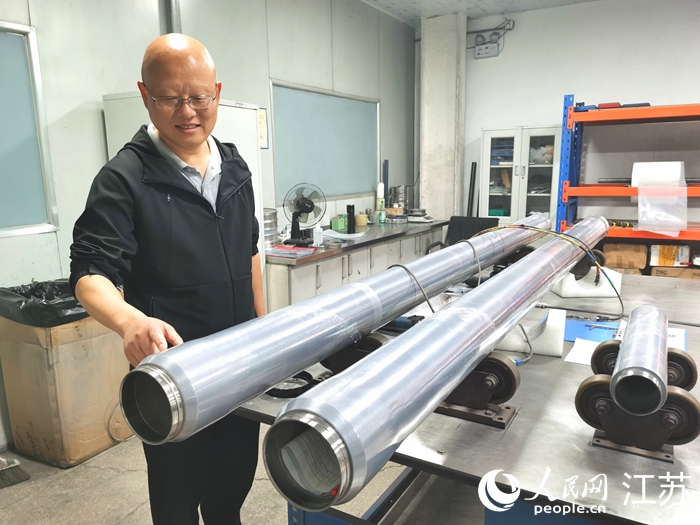

江海股份开发部部长钱鹏在做实验。人民网记者 王继亮摄

五大行动“焕新”传统产业

在很多人的印象中,通州是著名的“纺织之乡”。据统计,当地已形成家纺工业企业1.3万余家、商户2.4万余家、外贸企业300余家、研发设计机构200余家的产业规模,市场年成交额超千亿元。

走进江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司(下称“蓝丝羽家纺”)智能车间,记者看到智能吊挂不停穿梭,将布料精准送至各工序节点,工人轻触按钮即可完成半成品流转,传统搬运环节已被彻底取代。据了解,2018年起,该公司先后投资1600万元引进全自动吊挂生产线,继而推动数字工厂项目建设,实现了从消费者下单到生产加工、包装发货的全流程个性化和智能化转变。

“实现全流程数字化以来,我们的生产效率提升了30%,成品合格率达到99.6%。”蓝丝羽家纺董事长俞建辉说,今年前4个月公司订单不断,一季度外贸订单额在500万美元左右,总产值突破8000万元。

传统产业是通州建立现代产业体系的根基。2024年,通州区发改委印发《传统产业焕新工作要点》,深入实施淘汰落后、老旧更新、绿色转型、产品提档、布局优化五大行动,推动传统产业向智能化、高端化、绿色化转型。截至去年底,该区家纺企业通过国家两化融合管理体系贯标11家、省星级上云36家,认定省级智能制造示范车间5家、市级9家,认定省级智能制造示范工厂1家、国家智能制造试点示范优秀场景1家。

“家纺行业要想走得远,就要差异化发展,既要解决面料功能性问题,也要解决花型设计问题。”在金太阳家纺管理中心总监陆鹏看来,在数字经济与绿色消费的双重浪潮下,传统家纺产业确需以创新为梭、科技为线,走出一条转型升级的新路径。

通州区政府工作报告显示,2025年将全力推动数码印花、创意设计、直播电商产业园建设,加快构建“一城四园”集群发展格局,推动研发、生产、贸易、流通一体发展,提升家纺产业智造力、设计力、时尚力。

“下一步,我们将针对家纺产业与先进制造业、战略性新兴产业融合发展新趋势,聚焦纺织新材料环节,进一步推动高端纺织串珠成链。”通州区发改委主任倪建忠说。

25家“链主”牵引8条产业链

在江海股份智能车间,10条自动化生产线全速运转,从卷绕、焊接、检测到成品包装,全程无需人工干预,平均每0.03秒下线一颗电容器。“去年我们投资上亿元装备了78台(套)国产高端设备,自主研发的AI服务器用耐高温大容量铝电解电容器已成为公司的拳头产品。”钱鹏说。

作为通州电子元器件产业链的链主企业,江海股份利用自身科研优势,协同上下游企业围绕关键材料、核心工艺及终端应用开展联合研发,筑起产业发展的“技术护城河”。

“我们与海星股份定制研发出了新一代低压化成箔,与新宙邦电子合作开发了‘直链羧酸铵盐+硼酸类盐+乙二醇’电解液体系……”江海股份工程师柏林林向记者细数公司近年来的联合研发成果,“相关技术成果不仅打破了国外垄断,还拉长了供应链。”

电子元器件产业是通州区重点推进的新兴产业之一,当地在电容器、覆铜板、电极箔、线束连接器等4类细分领域集聚链上企业300余家,其中规上企业39家,年产值近200亿元。“当前存在部分细分行业饱和、高新技术领域受限等问题,影响了产业向高端价值链攀升。”倪建忠坦言。

为此,通州实施“一链一策”培育计划,以链主企业为核心,推动创新协同、供需对接,提升产业链整体优势。倪建忠介绍,该区在上游环节引入基础原材料企业,推动关键环节电子专用材料研发与产业化;中游环节推动配套材料和设备仪器企业、整机企业加强联动,共同开展产品研制;下游环节把握新能源汽车和智能网联汽车发展机遇,重点推动车规级传感器、电容器等电子元器件应用。“未来将加强对通用智能等未来产业的研究,发展满足混合AI技术需求、适配人工智能应用领域的新型电子元器件。”他说。

一个“链主”就能联动拓展一条新质生产力赛道。截至目前,通州25家链主企业牵引8条重点产业链,全区去年规上工业增加值增长12.2%、增速全市第一,规上工业企业数量近千家。

人才强区畅通“引育留用”

记者见到江苏海泰光电材料科技股份有限公司(下称“海泰光电”)董事长常代展时,他正在抽检一批刚下线的靶材成品,银色的金属管身包裹着一层半透明物质,“这是我们自主研发的磁控溅射靶材和功能性涂层,目前广泛应用在建筑节能玻璃、新能源汽车、航空航天等领域。”

海泰光电董事长常代展检查靶材成品。人民网记者 王继亮摄

2017年从外地迁来时,海泰光电还是一家仅有8个人的初创企业,“当时公司发展遇到瓶颈,刚好老同学郝国建博士到通州区十总镇挂职,负责高层次创新创业人才引进工作,这才有了我们南下通州发展的机缘。”

常代展介绍,公司搬来后,当地政府帮助代建3200平方米厂房并减免5年租金,企业人才团队先后获通州区“510英才”、南通“江海英才”、江苏省“双创人才”等多项资金支持,公司目前拥有发明专利及实用新型专利30余项,已发展成为江苏省高新技术企业、省专精特新中小企业。

“购房安家有补贴,孩子上学有保障,地方政府给予了创业人才全方位的服务。”常代展说,在当地人才政策驱动下,郝国建博士去年挂职期满后也加入了公司。

人才兴则发展兴。近年来,通州深入实施人才强区战略,畅通人才“引育留用”全链条,全面促进创新生态提优、人才集聚。目前,该区72家初创企业实现产业化,42家人才企业成长为高新技术企业,8家成长为省级以上专精特新企业,5家进入上市轨道。

此外,通州还在上海、西安、武汉设立“科创飞地”。其中,西安创新港已成功孵化8个项目落地南通高新区;同步推出“百博汇通”计划,3年内引育超百名博士,创新“未落地先评审”机制,提前锁定优质项目。

眼下,长三角首个200PFLOPS人工智能算力中心落地通州,华为与纺知云共建AI平台,上海交大南通研究院揭牌,全区建成26家博士后工作站,302家企业完成智改数转,当地创新的底座愈发坚实。