- 来源:现代快报全媒体

- 编辑:任红娟

- 时间:2025-11-06 19:57:04

横跨400年的两汉,是中国历史上一个持续强盛的文明周期,缔造了令人仰望的文化高峰。

被誉为“千古龙飞地、一代帝王乡”的徐州,是两汉文化的发源地和集萃地,千百年来,两汉文化在这里薪火相传、演进承续,塑造着这座城市的独特气韵。

一代帝王乡开启煌煌汉世之源,一曲大风歌唱响泱泱汉风之韵。作为中华文化优秀代表的汉文化融汇南北、演进升华,育出刚健有为、兼容并蓄的精神特质,深深融入中华血脉之中。

徐州文庙

大风起兮,和合智慧为文明互鉴提供新方法

踏足徐州,便踏入了楚汉争霸的风云现场。

从户部山拾级而上,戏马台上秋风猎猎。那是八千江东子弟的操练声,二十四岁的盖世英雄项羽在此检阅他的山河。

戏马台

转身步入云龙山下的彭城七里数字体验馆,巨幕陡然亮起。铁骑化作流光掠过,楚汉的烽火在量子维度重生。黄楼雄峙、文庙肃穆、大同街熙攘,跃然眼前、一镜到底,徐州的千年文脉变得触手可碰,前来参加第三届汉文化论坛的海内外专家学者无不驻足叹服。

彭城七里数字体验馆前广场

汉王宽仁纳贤定天下,霸王勇武刚烈留悲歌。11月4日至5日,围绕着“何以为汉·和合共生”的主题,70多位各领域专家共聚大龙湖畔,展开热烈讨论。

中国作家协会党组成员、书记处书记胡邦胜认为,众多欧美学者将中国定义为“文明型国家”,而汉代正是这一文明形态的重要奠定期。相较于罗马帝国因缺乏大一统文化认同而分裂、蒙古帝国缺乏有效治理与文化向心力、亚历山大帝国无成熟可传承制度文明、波斯帝国离心力过强等历史局限,雄汉文化以追求统一、包容、治理、制度与融合为核心,成为中华文明穿越千年永葆活力的根基,是中华民族宝贵的精神财富。

“政治、疆域、经济的一统构成雄汉精神的坚实框架,汉代《禹贡地域图》等地图文物生动诠释了这一国家情怀;刘邦、萧何等布衣将相群体彰显了不畏艰难、勇于开拓的英雄气概;通过和亲、移民实边、张骞通西域、丝绸之路等促进民族交流和文化交融;在确立儒家正统地位的同时,注重法治建设,形成了德主刑辅的成熟治国模式。”胡邦胜将“雄汉文化”的内涵提炼为四个方面:“大一统”的国家意志、刚健有为的进取精神、和合相生的包容胸怀、儒表法里的治理体系。

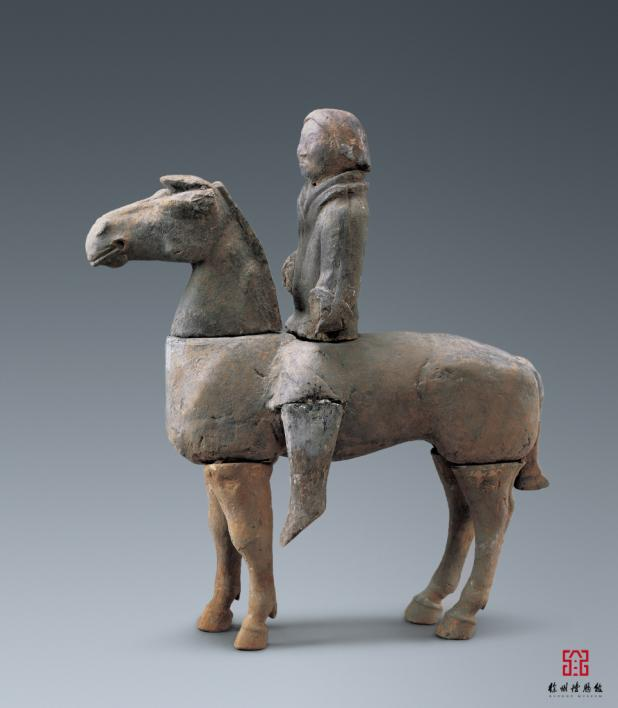

西汉“飞骑”铭陶骑马俑

刘邦出生于楚地且功臣集团多为楚人,楚文化对汉文化有着深刻影响。鲁迅在《汉文学史纲要》第六章 “汉宫之楚声”中便提到,楚汉之际民间盛行楚声,刘邦的《大风歌》“亦楚声也”。楚地坐拥濒海之利,其濒海区域自带鲜明的海洋文化特质,汉武帝东巡时称“会大海气”,蕴含着浑厚深沉的文化意味。此外,汉赋中也不乏诸多写“海”之作。据此,西北大学历史学院教授、中国人民大学荣誉一级教授王子今提出“汉帝国有大海之气”,呼吁重视两汉文化中的海洋元素。“汉景帝二年将楚国的东海郡收归中央所有,是特别值得重视的一项政治举措。这使得汉帝国重新据有了‘东门’,开启了直通东海的口岸。”

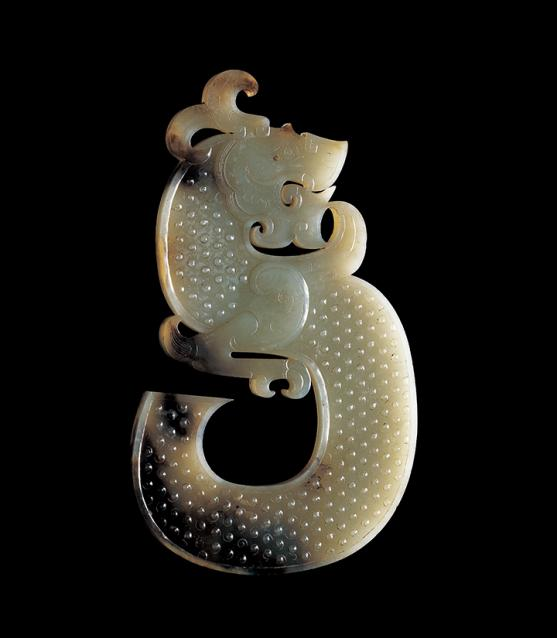

中国社会科学院学部委员王巍将目光聚焦于汉文化中的玉文化,认为不同历史时期玉器扮演着不同的角色:从八九千年前只是作为装饰品的“以玉为美”,到距今5000多年玉被作为尊贵身份标志的“以玉为贵”,再到夏商周时期,用不同玉器表明不同的等级身份形成严格礼制的“以玉为礼”。而在汉代,玉器功能转变为祥瑞象征的“以玉为瑞”,此后又被赋予德性的品格,即“将玉比德”。“从玉器所反映的变迁来看,汉代玉器既继承了中华先民爱玉的传统,又融入鲜明的时代特征。”

西汉S型龙形玉佩

两汉时期形成的汉文化,从地域文化、朝代文化逐步发展为中华文化的优秀代表,其内涵广泛、影响深远,不仅为世界文化发展贡献了中国智慧,更催生了海外研究中国的“汉学”潮流。

南京大学人文社会科学高级研究院院长徐兴无教授提出,汉儒的核心使命是在大一统郡县制度下,实现古典文明与新时代的衔接。汉文化既上溯先秦文脉,又融合周之礼乐、秦之制度与楚之艺术精神,形成了兼具统一性与包容性的文化体系,奠定了此后两千年中华文化的发展根基。

“西方的二元对立逻辑是许多全球性挑战的深层原因,而中国和合智慧则提供了另一种可能。”华东师范大学政治与国际关系学院教授约瑟夫・格雷戈里・马奥尼表示,应将以汉文化为代表的东方智慧,融入中国马克思主义的当代实践,致力于构建一个超越文明冲突、实现合作共赢的多极化世界,为人类未来开辟新路径。

数智赋能,千年汉风活起来火起来

数字化浪潮下,汉文化正借助数智技术突破时空桎梏,从遗址、典籍、文物中走出,以更鲜活的方式走向大众。一大批聚焦汉文化的自媒体,用年轻人爱听的“网言网语”,解读汉代人物、复原汉服形制、演示汉代礼仪。

汉文化不再是学术圈的“阳春白雪”,而是走进大众视野的“身边文化”。

与此同时,数智时代流量至上的算法逻辑也导致历史文化的“过度演绎”,公众记住的不是真实的文明脉络,而是被扭曲的“戏说故事”。此外,还面临着人工智能生成的虚假信息污染和跨文化认知鸿沟等问题。

徐州汉画像石

作为华夏九州之一、国家历史文化名城,徐州有着5000余年文明史与2600年建城史,坐拥20余座王陵汉墓、近3000座中小型汉墓、全国数量最多的汉画像石,历史遗存之丰富密集全国罕见。

如何让它们在数智时代活起来、火起来,让千年汉风焕发新生?

江苏省政府参事室特约研究员、省地方志工作办公室原主任左健伟给出四大破局路径:一是夯实文献、物质与非物质文化遗产专项数据库,构建一体化数字云平台;二是打造高精准汉文化语料库,从源头抑制AI幻觉;三是建设垂直领域专用人工智能,多快好省输出汉文化精品;四是虚实互促,双向引流,形成“线上种草—线下体验—二次传播”的良性生态。

“徐州保存着汉墓、汉俑、汉画像石、楚王陵、金缕玉衣等顶级遗存,但长期停留在‘远观式展示’,文化记忆难以转化为当代情感。”江苏师范大学传媒与影视学院教授高宪春直言。他表示,要让“静默遗存”变为“活态传承”,可以尝试一系列“在地化”的创新实践:VR还原楚王陵葬礼流程,让体验者理解汉代礼制中“事死如事生”的观念;AR技术让车马出行画像石动态分层,直观呈现车舆形制、出行仪仗;运用数字孪生技术打通徐州、西安、洛阳三城数据库,实现“一城入口,全域漫游”等。

“数字技术可以几何级地讲好故事。”南京博物院名誉院长龚良分享了南京博物院VR沉浸展、中国大运河博物馆“5G大运河沉浸式体验区”等案例,认为“创意、故事、互动、落地”是数字文化产品成功的关键,让博物馆成为公众喜爱的文化空间。

户部山戏马台

城市更新从来不是“大拆大建”的简单迭代,而是新与旧、拆与留、改与建的精细平衡。

“彭城七里”是徐州精心打造的一条历史文脉,南起云龙山脚下的下圆墩遗址,北达故黄河畔苏轼为纪念抗洪所建的黄楼,全长3.5公里,总面积约7平方公里,串联起黄楼、文庙、城下城遗址博物馆、大同街、城隍庙遗址、回龙窝、快哉享公园、户部山等重要历史文化节点,成为徐州历史文脉的集中展示区。

全国工程勘察设计大师冯正功自2010年起,历经15年持续调研、陪伴式规划设计与研究,组织完成了“彭城七里”文化轴的城市设计及多项重点项目,构建了赓续千年文脉的现代化城市新空间,成为徐州文旅融合的标杆案例和城市更新的全国典范。

江苏师范大学历史文化与旅游学院文化产业管理系主任张培奇说:“通过文化传承与城市更新的融合,城市居民可以更好地了解和体验自己的文化传统,提升他们对城市的认同和凝聚力。”

黄河泥沙淤积形成微山湖,苏轼筑苏堤、建黄楼,明代铸镇河铁牛……江苏师范大学地理测绘与城乡规划学院教授沈山认为,黄河、运河在徐州交汇对徐州自然和文化景观的塑造有着不可替代的作用。“尤其清代,黄运交织的徐州,西接中原,东至黄海,北达燕赵,南通江浙,于是徐州就有了‘五省通衢’这张最闪亮的名片。”

徐州五省通衢牌坊

汉风远播,丝路上流动的造物精神和文韵华章

从丝绸之路的文明交汇到汉代工匠的巧夺天工,从汉画像石的无声叙事到汉诗的跨洋传播,汉代文明以多姿多元的形态向外辐射,成就了“汉风远扬”的千古佳话。

中华考工文化研究专家、江苏师范大学文学院教授潘天波聚焦“丝绸之路上的汉代工匠文明” ,认为汉代堪称 “工匠王朝”,工匠群体是中华文明的重要创造者。他强调,汉代“考工兼具工匠主体、制度安排与造物精神三重内涵”,刘向、刘歆父子补辑的《考工记》作为中华造物哲学,奠定了中华工业文明的根脉。大匠萧何规划营建,蔡伦革新造纸技术,徐商深耕水利,陈宝光妻改良“多蹑多综提花机”催生了散花绫等爆款织物,在中国文明史上留下光彩耀目的一页。这些技艺与成果通过丝绸之路远播海外,使汉代工匠文明成为中外文化交流的重要载体。

西汉彩绘漆陶鼎

江苏师范大学汉文化研究院院长朱存明教授认为,汉画像石作为“图像的汉代历史”,与《史记》相互印证,其刻画的社会生活、神话传说成为中华文明的视觉符号。自19世纪中期起,汉画像石经拓片展出、学术著录、数字展览等形式走向世界,“打破了海外对中国古代艺术以书画为核心的单一认知,证明中华文明在雕塑、绘画等视觉艺术领域同样有着极高成就。”

而在文学领域, 扬州大学外国语学院副教授霍红提出,汉诗以“形式凝练、表意含蓄、化意成像”的特质,成为建构国家形象的重要载体,让可信、可爱、可敬的中国形象在跨文化传播中深入人心。

1995年考古挖掘的狮子山楚王陵是徐州地区目前发现规模最大、出土文物最多、考古价值最高的一处汉代历史文化遗存,出土了汉兵马俑、金缕玉衣、玉器、青铜兵器等大量珍贵文物。

今年是狮子山楚王陵发掘30周年。迄今为止,全国范围内发现以兵马俑随葬的,除了徐州的狮子山楚王陵外,仅有三处——秦始皇兵马俑、咸阳杨家湾墓和汉景帝阳陵,且均在长安。而狮子山玉衣,也是目前国内出土年代最早、玉片最多、玉质最好、制作工艺最精的玉衣。关于墓主身份,学界虽然倾向于第一代楚王、刘邦最亲密的弟弟刘交,但因《水经注》记载“山阴有楚元王冢”,指楚元王刘交墓地在徐州楚王山,故至今尚无定论。

狮子山楚王陵航拍

狮子山楚王陵

“《水经注》的记载未必准确。”徐州市文物保护和考古研究所所长、研究馆员刘照建认为,结合狮子山楚王墓选址的优越性、墓葬形制的原始性,以及随葬器物规格之高、安葬礼仪之隆重等特点,该墓墓主为刘交的可能性最大。徐州汉兵马俑博物馆馆长葛明宇则持不同观点,认为墓主极有可能是汉景帝时期参与“七国之乱”的第三代楚王刘戊,“该墓工程浩大,形制奇绝,不仅再现了大汉楚王国鼎盛时期的历史面貌,更填补了汉代考古的一些空白。”

从“千古龙飞地”的徐州,西望“万世帝业基”的西安,西汉帝陵的宏大气魄与深厚底蕴同样令人叹服。西汉自高祖刘邦称帝,共历十一帝,这11座帝王陵寝均坐落于西安,每一座都承载着一段厚重的历史。陕西省考古研究所研究员焦南峰分享了西汉帝陵考古的最新成果,提出“用考古把中华文明阐释好,让中国人知道中华民族辉煌灿烂的历史,是提升国人对中华文明自我认同的大好事。”

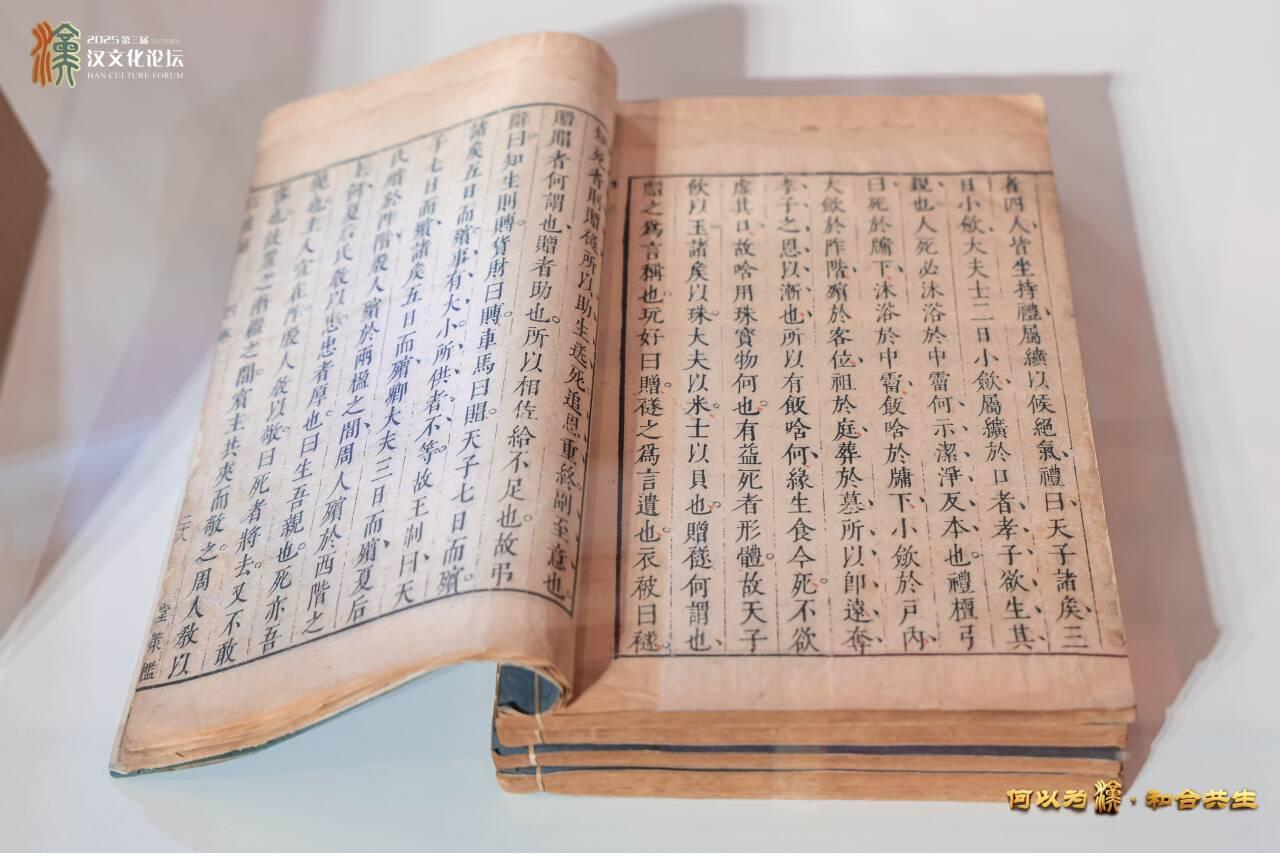

《白虎通》明刻本

《汉书》明刻本

两汉雄风穿越千年浩荡不绝,文化薪火于斯为盛澎湃新生!

徐州,以刚健有为的进取英姿、和合相生的包容胸襟,成为中华文明向现代化演进、向世界展示其永恒魅力的鲜活样本。古老的彭城大地,还将挥毫写下属于这个时代更加璀璨夺目的汉韵华章。

现代快报/现代+记者 陈曦/文

顾闻 马晶晶 顾炜/摄 部分图片为视觉中国提供