- 来源:现代快报全媒体

- 编辑:高霞

- 时间:2025-07-02 02:31:00

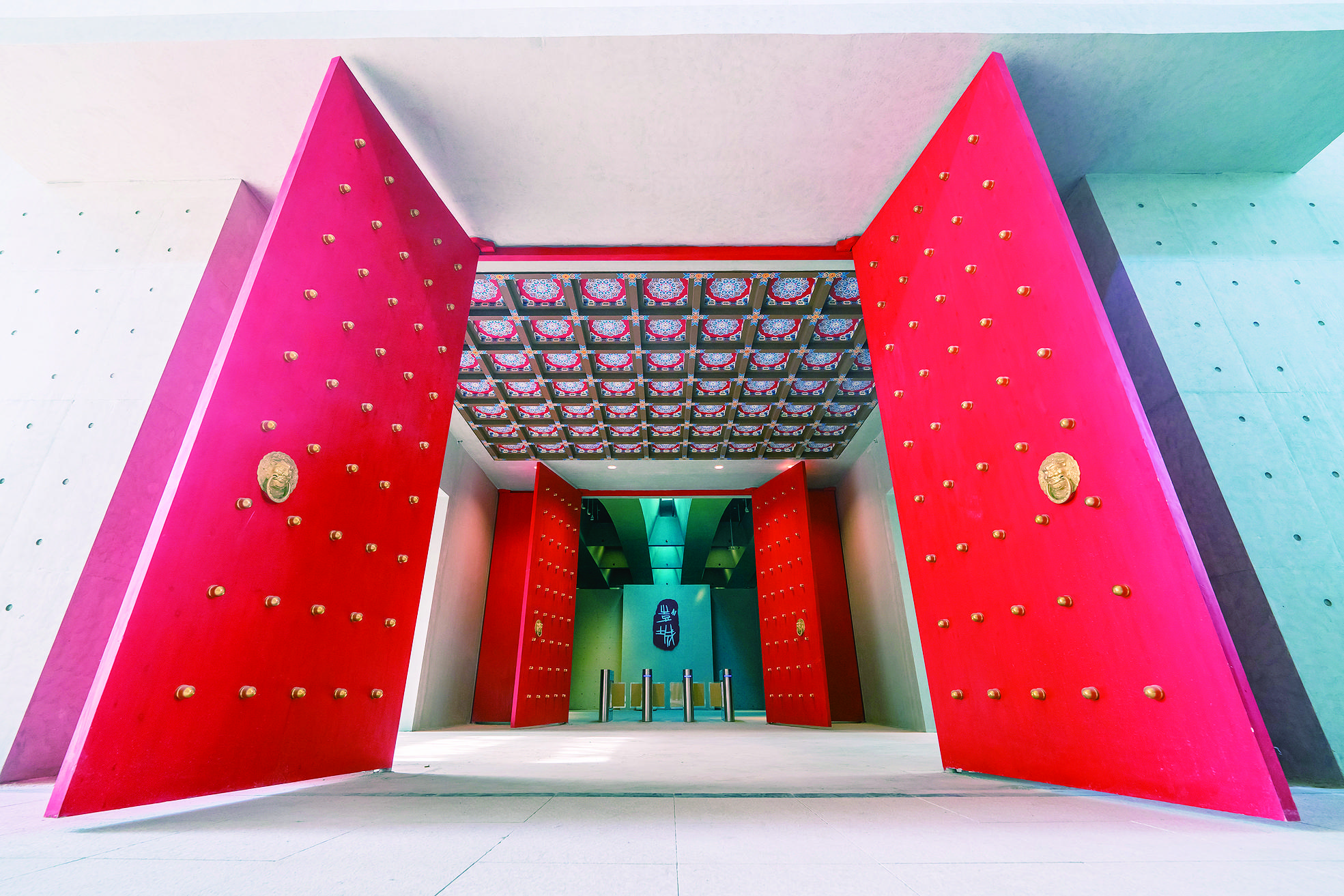

当暮色中的云龙山披上鎏金余晖,徐州中轴线上的灯火次第亮起:黄楼飞檐的剪影倒映在故黄河上,户部山古民居的雕花窗棂透出暖黄光晕,文庙街区青砖灰瓦的江北第一楼与玻璃幕墙的现代建筑交织共生……

这条被命名为“彭城七里”的城市轴线,正以7里之躯重构一座城的叙事——它曾是楚汉争霸的古战场、苏轼筑堤抗洪的见证、明清漕运的咽喉要道,如今从“煤城”变“美城”,徐州用一场“空间革命”的实践证明:文化基因的激活,不仅能重塑城市形象,更能唤醒沉睡在砖瓦间的集体记忆。

当235处文化遗存挣脱时间枷锁,当传统与潮流在砖瓦间碰撞出火花,七里长轴如何唤醒一座城的千年回响?

△文庙街区(郑阳 摄)

以中轴线为经纬,形成一条“可触摸的时光走廊”

在老徐州人的记忆里,“一城煤灰半城土”是这座传统老工业之城给人的印象。曾经,云龙山脚下,运煤车昼夜轰鸣;贾汪矿区里,矿工头灯的星火连成银河……而今,当游客漫步回龙窝历史文化街区,汉服少女提着灯笼穿过青砖黛瓦,咖啡馆飘来现磨香气,非遗代表性传承人用3D打印复原汉代漆器,不得不说,网红徐州真的火了,这座曾以“煤炭城”闻名的城市,正用“彭城七里”文化IP撕下旧标签,贴上“诗和远方”的新名片。

“彭城七里”的诞生,恰似一场精心策划的“城市考古”。它以徐州古城中轴线为经纬,将散落在街巷深处的235处文化遗存编织成网:从北端的黄楼到南端的云龙山,串联起文庙街区、户部山古民居、戏马台等历史坐标,形成一条“可触摸的时光走廊”。

△文庙江北第一楼(郑阳 摄)

彭城七里城市更新项目分为“彭城之源”“土城汉风”“户部繁华”“回龙巷陌”“大同风情”“鼓楼时尚”“黄楼胜迹”七个单元。这条七里长轴如何激活整座城市的文化基因?当钢铁脊梁邂逅文化筋骨,徐州给出了“破圈”答案——用文旅融合重构城市IP,让沉默的文物串珠成线,重启流动的文脉叙事。

从碎片到拼图,空间革命重构城市“文化DNA”

徐州的文化遗存曾如散落的珍珠,星星点点般深嵌在这座城市的文化脉络里,如何让这些碎片拼出完整的文化图景?徐州的选择——用轴线串珍珠,以故事连时空。

“黄楼+下圆墩”的组合堪称绝妙。下圆墩遗址是迄今为止徐州市内发现的最早的古人类文化遗存,黄楼则是苏轼任徐州知州时为纪念抗洪而建。这两处相隔千年的地标,因“彭城七里”的规划被赋予新的对话——黄楼承载着苏轼治水的历史记忆,而下圆墩则化身当代艺术展场,这种“古今对望”的设计,正是徐州城市更新的缩影。

△城下城遗址博物馆(徐州市鼓楼区委宣传部供图)

在徐州城下城遗址博物馆,脚下的玻璃地板下,城叠城的历史印记在层层夯土和砖石中清晰显现。这种“古今叠压”的呈现方式,让历史不再是书本上的铅字,而是可触摸的时空对话。

对比其他城市“推倒重来”的更新模式,徐州更像一位修复古籍的匠人——不追求宏大叙事,只求每个细节经得起时光推敲。

对崔焘故居、李家大楼等一户户古宅进行精心修复,不仅保留了原物的大气风格,还对其功能进行了细心的调整、塑造、打磨,曾经拥挤不堪的大杂院如今已成为时尚街区。老旧小区的改造升级、便民功能区的打造、城市空间的优化……彭城七里在推动城市更新的同时,以“绣花”功夫打造民生工程,收获百姓们点赞。

年轻态的文化表达,让历史开口,让文化破圈

如果说空间重构是“彭城七里”的骨架,那么年轻态的文化表达则是其跳动的灵魂。

在徐州户部山历史文化街区,明清古院落群中,汉服电音节将编钟与电子乐混搭,年轻人举着荧光棒在古戏台前“蹦迪”。这种“传统+潮流”的反差感,使社交平台上的播放量与点赞量迅速攀升。

一场演绎苏轼在徐州故事的大型湖岛剧《彭城风华》,成为很多游客因一场演出奔赴一座城的原因。当历史开口,用现代化的潮方式演绎表达,流量的奔赴是最好的肯定。

徐州文旅的“造节能力”同样令人惊叹。汉文化旅游节、户部山年俗文化节、伏羊节等,不仅带动了当地消费,更把徐州“捧”成了网红打卡地,更关键的是,这些活动并非“昙花一现”,多年来持续的精心打造,已让这一个个文化IP深入人心。

今年五一假期,徐州的“烟火气”与“潮经济”继续发力,城乡180项文旅主题活动,精心打造“文旅+”多元活动矩阵,让八方游客感受楚韵汉风、山水徐州的独特魅力。据文旅智慧平台数据统计,全市纳入监测的28家重点景区去重后共接待游客246.59万人次(其中外地游客占比65.16%),同比增长18.66%;景区消费总额8.23亿元,同比增长16.85%。美团平台显示,假日期间全市游客接待量、游客消费规模同比增幅均居全省第一;游客接待总量、游客消费规模总量均居全省第四位。

“来这里不是为了看标本,而是玩穿越,徐州各个景点很有创意。”南京游客周女士的感叹,道出了徐州文旅的破圈逻辑。当文物、古建筑、古遗址卸下高冷面具,文化便不再是博物馆的展品,而是可体验、可消费、可传播的生活方式。绝不是简单地复刻历史,而是让文物“活”在当下。

△下园墩遗址公园 (杨阳 摄)

留住“长红”,推动文化与文旅经济双向奔赴

从“网红”到“长红”,彭城七里是徐州文旅的绝对“顶流”。从煤炭工业城的“硬核”底色,到“诗和远方”的文旅新标签,徐州做对了什么?

“徐州持续打造蕴含楚汉文化、苏轼文化、黄河运河文化、民俗文化等古韵新风交相辉映的特色文旅空间,推动‘七里’文化与文旅经济双向奔赴、与城市发展融合共生,让‘畅游彭城七里,穿越千年徐州’成为爆款旅游新标识。”徐州市文广旅局局长沙波说,未来将充分发挥旅游业“一业兴、百业旺”的乘数效应,当好提振消费生力军,打好扩大文旅消费“组合拳”,加快把文化旅游业打造成支柱产业。

当“95后”创业者用直播推广徐州剪纸,当“00后”大学生在文庙街区拍摄汉服短视频,这座城市的文化基因正在代际传递中焕发新生。徐州也在不断探索“文化+”的更深层次融合。在户部山古民居,一系列“非遗+文创”“非遗+研学”“非遗+演艺”“非遗+节庆”创新举措,让徐州文化走进百姓生活。这些尝试证明:文化与文旅正在双向奔赴。

或许,“彭城七里”的意义早已超越文旅项目本身。它像一根文化金丝线,将散落的历史碎片重新串联缝合进城市肌理。当资源型城市面临转型,文化如何成为新的增长极?徐州给出的答案是:用绣花功夫织就文化锦缎,以年轻姿态讲述古老故事,让每块砖瓦都成为文明的注脚。

通讯员 陆金玉 曹斌 现代快报/现代+记者 邢志刚 张晓培