【编者按】2025年9月10日是我国第41个教师节,“追光者”的故事悄然上演。光,是恩师不倦的教诲,也是学生渴求的眼眸。教育从来不是单向奔赴,而是光与光的相互照亮。我们记录真实的心声,分享光芒的力量——桃李满天下的无悔传承、青年师生之间的双向奔赴、幼师手中启航的人生第一课、从畏惧到欣赏的动人转变……这一切,皆是“光”与“追光者”的美好互动。致敬每一位引路的灯塔,愿师泽如光,虽微致远!

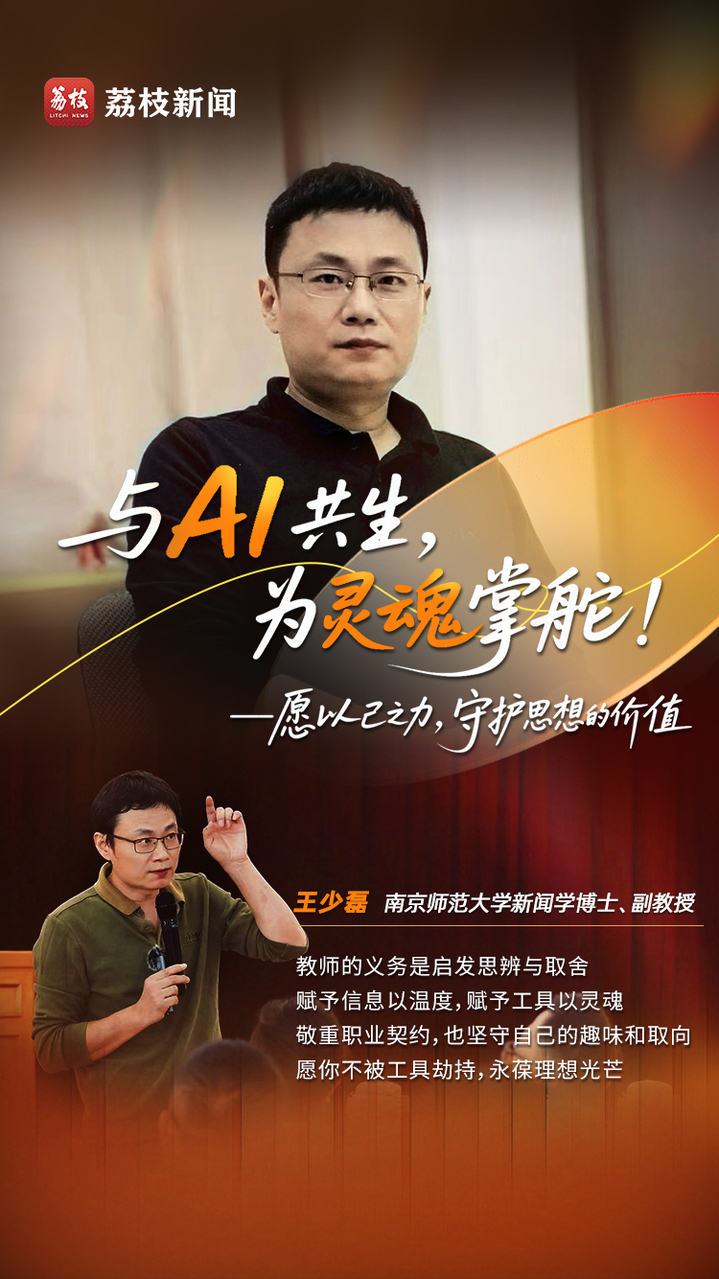

教师不只意味着“答案”,要启发学生思辨与取舍

讲述人:王少磊 南京师范大学新闻学博士、副教授

我小时候在农村。我们的教师,甚至可以靠一本垄断发行的“教参”,保持知识落差、实现信息垄断。AI时代,如果教师还只意味着“答案”搬运,那它确实是最可能被替代的职业。

好在教师并不打算做活着的辞海。他甚至不必跟左右逢源的问答工具竞争。人文精神、批判意识、价值原理和科技道德,才是教师的立身之本。实际上,教师如果同时具备“知识分子”的标签,正是他规定问答工具的“伦理倾向”。

问答工具做的是“罗列”,教师给这些“罗列”规定等级和秩序——前者不可能拥有真正的立场。比如一个经济学问题,豆包分别给出了张维为和张维迎的观点;一个历史学问题,DS分别给出了朱学勤和李学勤的看法……教师的义务是启发思辨与取舍。

我印象深刻的学生,是在新媒介时空,能利用新媒介、又优化新时空的年轻人。他们不是保守的卢德主义者,却又避免为工具劫持;能经营好自己的世俗生活,又保持理想主义的光芒。

我敬重职业契约,也坚守自己的趣味和取向。希望在后生成长的重要时刻,加入了一点——我通过他们可能改变世界的影响:这也是我作为教师超越饭碗的人生价值。

我算是半个教师、半个新闻人。但愿我在业界、学界上的努力,哪怕在某个轻微的量级上,抵抗了某流量达人对于我们专业的不敬。

一束光的传承,两束光的奔赴

讲述人:吴钒 南京市科利华中学 道德与法治教师

初见源源老师,是在学校咖啡馆弥漫着拿铁醇香的角落。彼时我有些局促,她却眉眼弯弯地笑着说:“我们来聊聊你的研究生规划。”那声音轻柔如初秋掠过枝叶的风,悄然抚平了我心底的忐忑褶皱。

读研三年,她是学术路上严格的引路人。论文的逻辑框架是否严谨、文献引用是否规范,甚至一个模棱两可的表述,都逃不过她的眼睛;但她亦是最懂我的知己——找工作焦虑时有她的耐心鼓励,答辩前又为我加油打气。

毕业离京那日,高铁缓缓驶出站台,我点开她发来的长邮件,眼中不禁泛起泪光。信里清晰勾勒着我从初见时的紧张局促,到毕业前作为大师姐在组会上从容分享的蜕变轨迹,末尾那句“冲吧,姑娘!要幸福!对自己好点!”,让我忽然发现,那些连自己都忽略的成长,早已被她细心珍藏。

地理的距离从未隔断我们的联结,每年我们至少会赴一场相聚之约。前阵子她发来一张照片,是她女儿一年级道法课本的封面,附言简单却暖心:“看到这个就想起你啦!” 新学期伊始,已是我在南京担任初中道德与法治老师的第四年。上半年我刚刚送走自己的第一届学生,和他们中的很多人早已成了亦师亦友的关系。他们常问:“老师,你为什么成为老师了呀?”我总会笑着回答:“因为曾经有位老师,像暖阳一样照亮过我的路。”而一位毕业生也曾发来消息:“老师,因为你,我想以后也成为一名老师。”读着消息,我忽然真切体会到“教育的传承”——原来源源老师递给我的那束光,我真的能再传递给更多人。

又是一年教师节,愿我能稳稳接过那束光,成为学生的暖阳;更愿我生命里那束永不褪色的光,岁岁常安,事事顺遂。

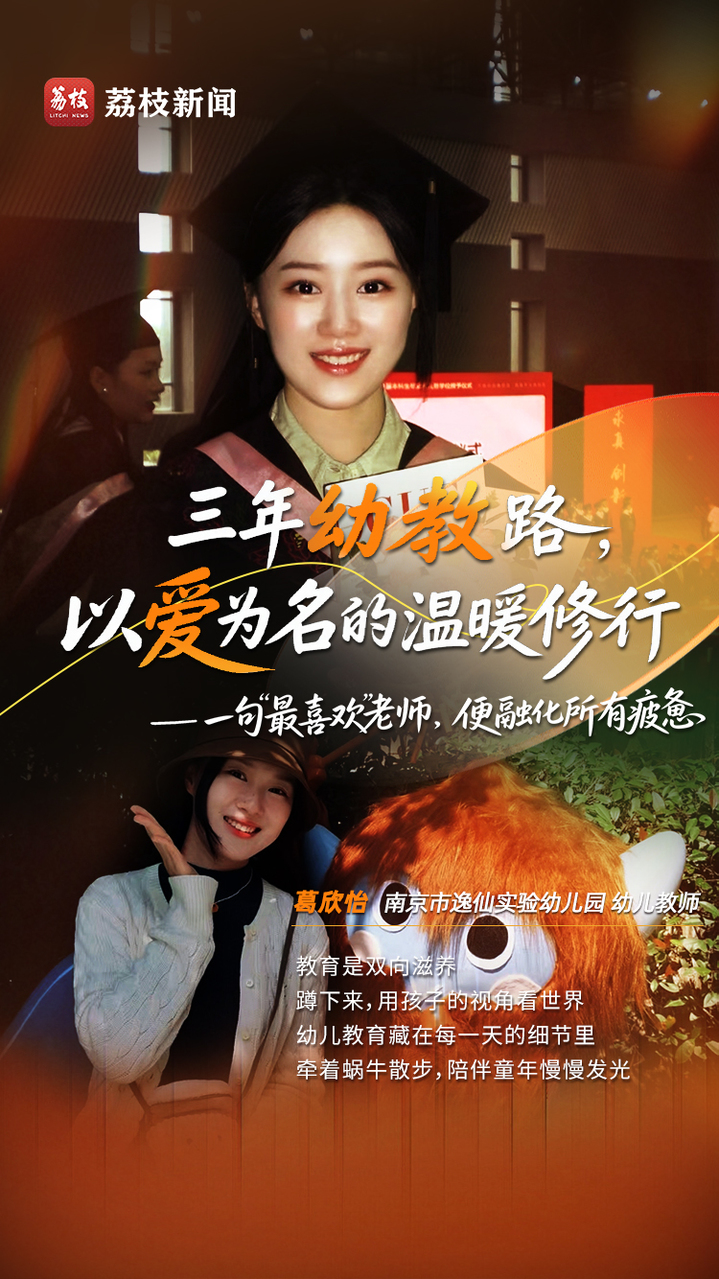

以爱为舟,渡人渡己

讲述人:葛欣怡 南京市逸仙实验幼儿园 幼儿教师

三年前,当我第一次以教师的身份走进幼儿园教室,面对着一张张稚嫩的脸庞和一双双清澈的眼睛,内心既充满期待又不免忐忑。如今回首,这三年时光仿佛一场温暖的修行,让我真正懂得了“教育根植于爱”的深刻含义。

教育是一场温暖的相遇。我至今记得小宇第一次松开妈妈的手走向我的模样,记得朵朵终于敢在集体面前发言时亮晶晶的眼睛。这些瞬间让我明白,幼儿教师的工作从来不只是“看孩子”,而是在生命最初阶段,用爱和专业为他们铺就成长的阶梯。我学会了蹲下来倾听,用孩子的视角看世界;我懂得了每个“调皮鬼”行为背后的情感需求;更深刻理解了“牵着蜗牛去散步”的耐心与浪漫。

三年来,我也曾疲惫过。当精心准备的活动孩子不感兴趣时,当同一个规则要重复二十遍时,当遇到家长的不理解时……但每当这时,总会有一双小手突然抱住我,软软地说“老师我最喜欢你了”,所有的疲惫便瞬间融化。孩子们用最纯粹的爱,教会我什么是真正的教育——不是单向的付出,而是双向的滋养。

如今,我更加坚定:幼儿教育就是藏在每一天的细节里。是洗手时挽起的小袖子,是摔倒时鼓励的眼神,是发现蜗牛时全班兴奋的观察。我愿继续做那个点亮星星的人,用爱与专业,守护童年最亮的光。

埋种子的人——让恐惧变成期待

讲述人:郑周雪 苏州大学 历史学(师范专业)大三在读学生

他是我高中分科后的班主任,也是我的地理老师——“姚老师”。在许多模糊的记忆里,他始终清晰得像一束不会褪色的光。

第一次见他,我总觉得他严肃又遥远,连他随口的提问,我都恨不得把头埋进地图里,生怕被他点名。可不知道从什么时候起,我的恐惧慢慢变成了期待。他的地理课从不只讲经纬和地貌,他讲风土、人情,讲世界如何运转,讲人该如何思考。他教会我们的,是一种理解世界的方法——那不只是文科的学习思维,更是一种面对问题的姿态。

后来我才明白,他早就在我们心里埋下了看世界的种子。毕业之后,偶尔回想起那些课堂才发现,原来我们已经一起见过了广西的茉莉花田、堪察加的熊、还有澳大利亚的沙尘暴……

而比起班主任,他则更像是一位走在我们前面的朋友。没有训话式的管教,也没有空洞的说教。他相信我们,理解我们,总在我们自我怀疑时轻轻说一句:“你比你想象的要特别。”他告诉我们“天雨虽宽,不润无根之草”,提醒我们——梦想,才是人最深的根。

最后一课,他没有说太多告别的话。只是说:“如果不想被我遗忘,就常回来看看。”我记得那一刻,教室里异常安静,仿佛所有人都想将这句话妥帖收藏。

如今,高中毕业已然三年。偶尔还会想起他,想起那间洒着阳光的教室。我才渐渐明白:有些老师之所以让人念念不忘,不是因为他们多么耀眼,而是因为他们甘愿成为学生心中的光——不刺眼,却足够明亮;不张扬,却始终在场。

而我们最好的致敬,或许就是像他那样——读懂光,成为光,再温柔地,为别人亮一会儿。