9月2日,一份特殊的数据可视化作品《“数”说4299名抗日航空英烈:他们是谁?牺牲时多大?》在南京大学新潮公众号发布,立即引发广泛关注。这不仅是4299个数字的集合,更是4299条生命的重量,是一群青年学生用几个月时间,从尘封史料中打捞出的抗战记忆。

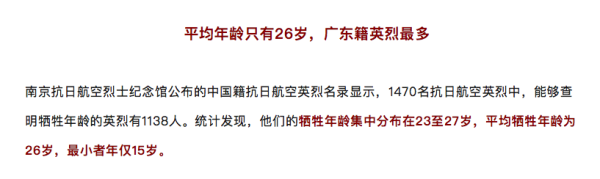

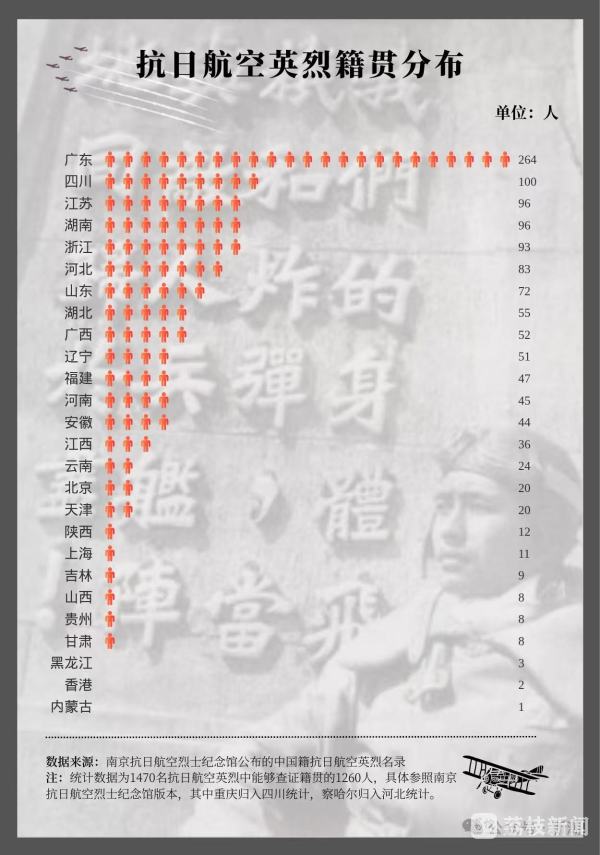

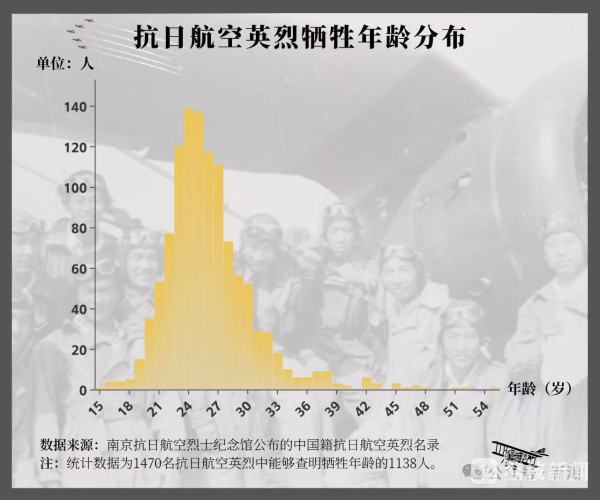

文章中写到,南京抗日航空烈士纪念馆公布的中国籍抗日航空英烈名录显示,1470名抗日航空英烈中,能够查明牺牲年龄的英烈有1138人。统计发现,他们的牺牲年龄集中分布在23至27岁,平均牺牲年龄为26岁,最小者年仅15岁。这群学生从数据与史料的故纸堆里,还原出一幅抗日航空英烈的群像。

“在现有的历史叙述框架下,许多抗战空军个体的故事和空战历史细节尚未得到充分展现。”作品主笔、南京大学2024级新传硕士陆地表示,“我们在采写过程中特别注意史实的准确性和表述的严谨性,这些英烈的故事值得被记住。因此我们决定寻找一个合适的切入点,数据可视化不仅能够客观呈现史实,更能通过图表等形式,让历史说话,让数字发声。”

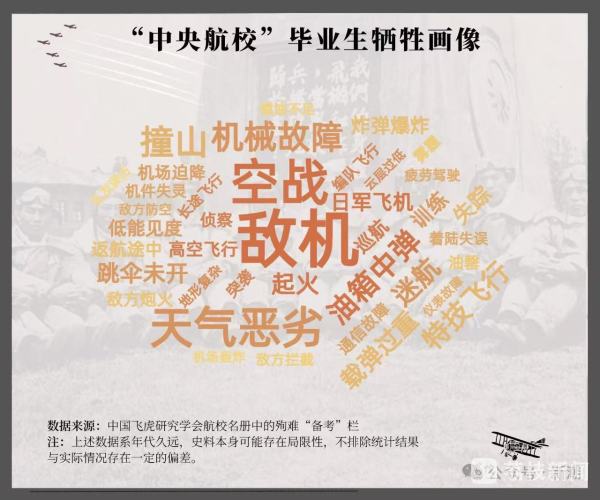

自5月立项后,团队开展了大量工作,走访南京抗日航空烈士纪念馆、中国人民抗日战争纪念馆、中国人民革命军事博物馆等多处场馆,查阅大量历史档案。很多资料都是年代久远的复印件,团队还参考了中国飞虎研究学会等专业平台的研究成果,进行多方比对、交叉验证。

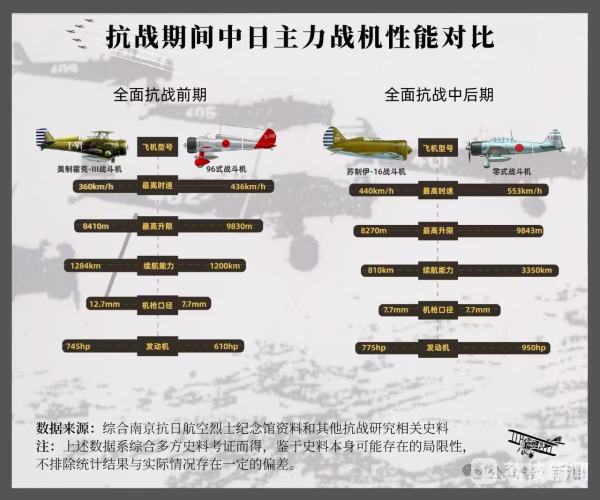

在数据呈现方式上,除了传统的柱状图、饼图等呈现形式,团队还特意加入了不少图标元素,提升数据图表的内容丰富度。团队成员、南京大学2024级新传硕士王昊森举例,比如抗战期间中日主力战机性能对比图,是在根据公开史料中日战机的对比信息制作出相关的数据图后,找了真实的历史图片作为底图,一步一步往前摸索着将数据可视化为图片。“作品中的可视化图数据图,是要根据不同类型的数据适配不同的呈现方式,使得图表能够为文本服务。”团队成员、中山大学2025级新传硕士黄颖哲说。

整部作品最打动人的,莫过于这群年轻学子与抗战英烈之间跨越时空的情感连接。在研究过程中,团队了解到了一份珍贵史料——1938年5月飞行员汤卜生撰写的《航空生活的感想》,在这份十多页的手稿复印件中,看到了一位年轻飞行员的内心世界。“我们团队都是20岁出头的年轻人,而档案显示,这些英烈牺牲时平均年龄也不过二十多岁,”陆地深有感触地说,“通过数据,我们仿佛进行了一场穿越时空的对话,理解他们在那个特殊年代做出的选择。”

这群青年学子用最现代的方式,完成了对历史深沉的致敬。虽然这个项目暂告一段落,但陆地表示,团队对历史的探寻不会停止。在他们看来,4299不仅是一个数字,更是一份需要继续书写的记忆,“历史需要当代人的接续与传承,而我们正在用这个时代的方式——数据可视化,让更多年轻人了解并记住这段历史。这些飞行英雄的故事正在被越来越多的人知晓,他们的精神也正在更广阔的平台上得到传扬。”

记者 | 江苏广电总台荔枝新闻中心 刘正则 顾倩颖

图源 | 南京大学新潮公众号