5月17日,江苏科技大学蚕业研究所科研基地举办种质资源展示活动,对公众开放。在这片百亩桑园里,桑树枝繁叶茂,桑葚挂满枝头;千平蚕室内,春蚕悠闲地啃食着桑叶,为结茧繁殖做准备。

这里是我国唯一的国家级蚕业研究所,保存有全世界最多的蚕、桑种质资源,其中,国家桑树种质资源圃(镇江)被确定为第一批国家农作物种质资源圃,国家蚕遗传资源基因库(江苏)是我国首次确定的两个国家蚕遗传资源基因库之一。记者走进这座种质资源宝库,感受古老的蚕桑文明如何用科技语言续写新篇。

延绵不绝 每个品种都有“身份证”

刚走进蚕室,记者就看到了在一个个养殖区域内不同颜色的蚕宝宝。有黄色、黑色、白色等等,有些还有花纹。

“蚕宝宝的颜色五彩斑斓!”介绍起蚕的种类,国家蚕桑产业技术体系岗位科学家、江苏科技大学教授钱荷英如数家珍——虎斑蚕蚕如其名,深受孩子们喜欢,也被称为‘宠物蚕’;油蚕的表皮几乎透明,通过体表就能看到它里面的丝腺,这个品种代谢尿酸盐的能力比较强,未来在医学领域很有发展前景;黄皮蚕通体呈黄绿色,但是深浅不一,由不同基因突变造成;还有吃蓖麻叶和吃臭椿的蚕……

其实,记者见到的这些蚕只是这个种质资源库的“冰山一角”。这里总共保存了来自不同国家和我国不同地区的1179份蚕种资源。一批批蚕从吃桑叶到吐丝、结茧、化蛾、产卵,在这里完成生命的更替与延续,将基因代代相传,形成国家蚕种质资源库。

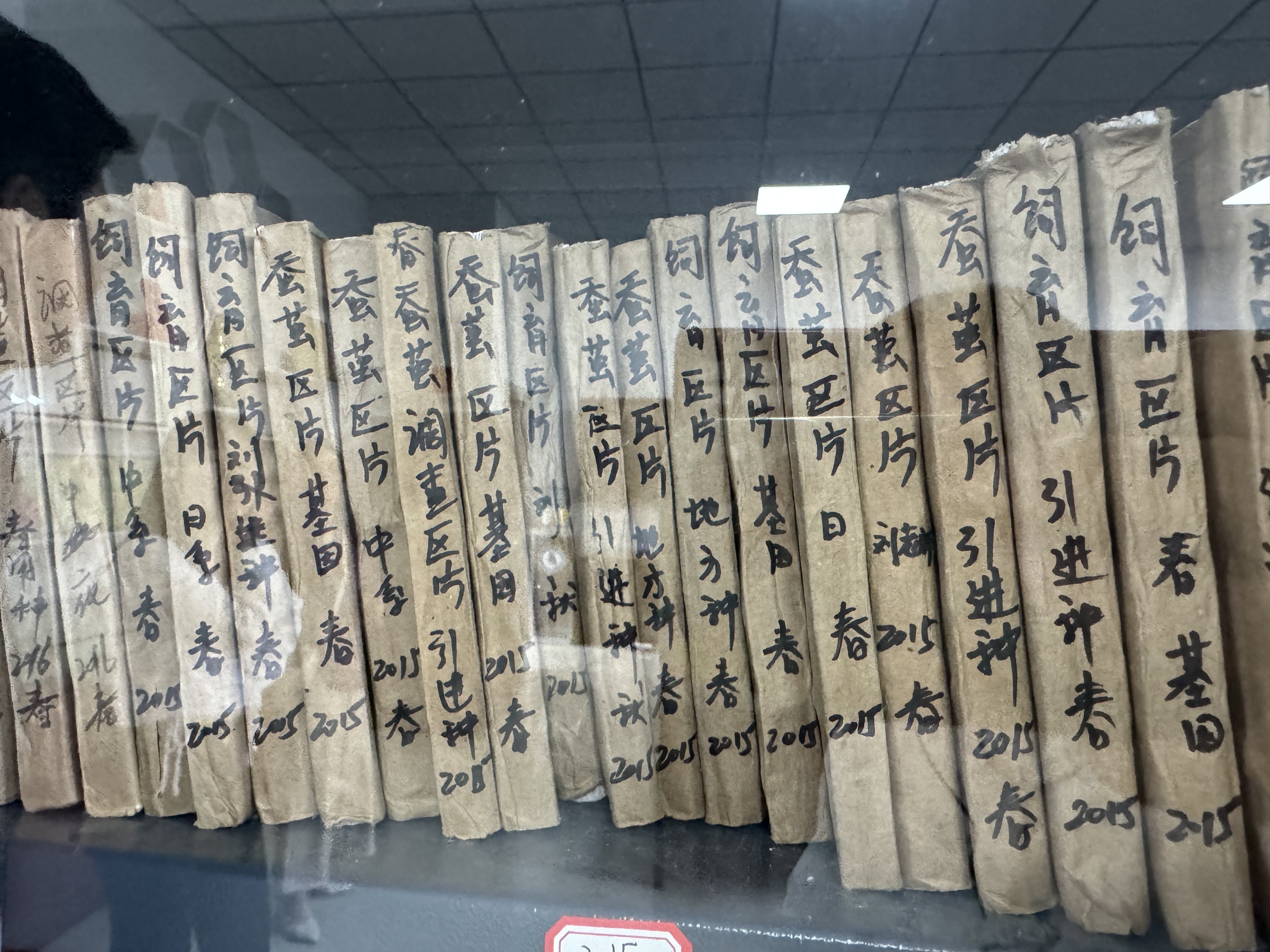

每一种蚕资源都有时代更替的痕迹。因为蚕是完全变态发育的生物,一生要经过卵、幼虫、茧(蛹)、蛾四个变态期,它们在变态期的各个特征,包括斑纹、体色、形态、食性特征到丝腺颜色、蚕茧特征等都被一代代科研人员保存记录,每个品种都有完整的“身份证”。

家蚕以卵越冬,越年种有效期仅有一年,因此家蚕基因资源必须采用活体饲养保存。每年春季,科学家都需要大规模地将蚕卵孵化,饲养、观察、记录它们的生长情况。有的品种蚕较弱,更需要悉心照顾。

“蚕种质资源是蚕品种培育的物质基础,也是我国蚕业持续发展的根本保障,就如同蚕的‘人才库’。”钱荷英看着她的宝贝们说道,在这个庞大的蚕种质资源基因库里,有些品种可能几十年都没有被应用过,在库外甚至“销声匿迹”。但这并不意味着它们可以被随意淘汰,也许在某一天会发现它们的新用途,等将来国家有需要,我们的资源立马就能派上用场。为将来的种质创新和品种选育提供种质保障。

“蚕作为遗传学研究的重要模式生物,拥有超过600种已知突变,对理解连锁遗传、母性遗传和雌性不交换、自由组合等生物学规律具有独特价值。在经典遗传学定理中,很多规律定理,都是从家蚕里发现的,甚至有些是首次发现。”钱荷英说道。

蚕的品种多样,这里还有品种丰富的桑树。它们在一定程度上给基地蚕宝宝们的生长“保驾护航”。

“这里拥有来自我国不同地区和全球10多个国家的3000多份桑树种质资源,截至2024年已编目2752份。它们的不同既表现在种属差异性,表现在叶形、果形、果色、皮色等形态特征,也体现在发芽、开花等发育特性,还表现在叶用、果用、生态用等不同用途。如今,除了传统的蚕食饲料,桑树的应用还扩展到了畜禽饲料、人类食品(如桑果饮料、桑果酒)、桑叶菜和桑叶茶等。”国家蚕桑产业技术体系岗位科学家、江苏科技大学蚕研所(中国农科院蚕业所)常务副所长刘利介绍。

国家桑树种质资源圃在资源安全保存的基础上,陆续开展了桑树基因组研究,以及与抗性及耐盐等性状相关的桑树功能基因研究。筛选出一批优异资源,先后为23个省、区250多家单位提供利用10000余份次,其中为30余个科研、教学单位提供各类优良亲本种质500份次以上,借助这些亲本种质先后培育出10多个桑树新品种和大量优良株系。

特别是针对近年来蚕桑产业发展出现的新需求,积极提供各类资源在果桑产业发展、畜禽饲料开发、生态环境修复等方面利用,满足了科研、生产、教学等对桑树种质资源的需求。为提升我国桑树研究水平、促进蚕桑产业转型升级、推动饲料桑、果桑等新兴产业发展,提供了种质支撑。

现在,科研人员仍然化身“植物寻觅者”,每年都前往全国各地收集桑树的种质资源,以不断增加保存种质的多样性,为未来的科技和产业提供更坚实的种质支撑。

悉心呵护 用科技撑起品种保护伞

虽然已被驯化饲养千年,但蚕依然是一种对周围环境非常敏感的生物。它们对叶片的新鲜度、洁净度都有要求,生长环境需要特定的温度和湿度,过冷过热、过干过湿都会影响其发育甚至导致死亡,还极易受到病菌和寄生虫的侵害。“即使桑叶上残留的农药浓度极低,或者空气中残留一点蚊香味,都可能让它们全军覆没。” 钱荷英说道。为了让这些桑叶上的精灵吃得更好、长得更壮、疾病更少,众多科研人员为这些脆弱的生灵撑起“保护伞”。

近年来,由于农林治虫的药剂不断更新,特别是在使用无人机喷洒农药时可能会随风飘到周边的桑树上,这就会给吃下这些桑叶的蚕带来灭顶之灾。

“为了让蚕在特殊情况下可以存活,我们正试图改变蚕千年来只吃桑叶的习惯,培养他们可以从吃桑叶适应到吃人工饲料‘蚕饼干’。”在实验室里,钱荷英拿出了他们研制的“蚕饼干”——由桑叶粉、大豆粉、玉米粉、麸皮粉和微量元素混合起来。现在,已经有部分品种的蚕逐渐适应这种全新的食物。

更大的挑战则来自疾病。在不断更新养蚕技术和蚕具外,科研人员们还在为研发蚕药而努力。“这种弱小的生物一旦感染病毒后,往往根本来不及用药就会倾巢覆灭,有些蚕可能会因为生病停止发育或不结茧,或影响到下一代。给资源保存和蚕桑生产带来巨大损失,所以我们要将疾病控制在最初期。”钱荷英说道。

NPV病毒,一种被称为“蚕癌”的核型多角体病毒,困扰桑蚕养殖千年,在古籍中就有记载,且全国八成以上的蚕农都遭遇过这种病害,导致绝收,如果不彻底消毒,将在此后影响这个区域内的养蚕生产数年。想要对抗这种病毒,最好的方式就是抗病基因。

为了破解这个“千年难题”,科研人员们在“冷板凳”上坐了十几年的时间,并从种质资源库中筛选了数百个品种,最终找到了几份具有抗病性的种质资源。“通过分子生物学技术,将这些显性抗病基因导入常规优良品种,最终培养出‘华康’系列蚕种,这一系列品种成为近年来推广量最高、速度最快的抗病新品种之一。”钱荷英介绍,数据显示,使用这一品种后,江苏省示范区的蚕茧产量平均提升超13%,而蚕种场的生产效率提升达20%。

让蚕生长得更好,也要让它们“干活”更有动力,结出更多高质量蚕茧。钱荷英告诉记者,对于大部分蚕来说,雄蚕结茧质量更好,产量也更高。为了尽早辨别雌雄,提高养殖户的收成,他们通过特殊的育种技术,将其中的某些品种进行适度改造,让雌性个体有斑纹,雄性没有斑纹,方便养殖户们辨别,实现雌雄分开缫丝。

跨界应用 织就桑蚕科技新图景

养蚕,是门古老的技艺,更是一项现代科学。如今,桑蚕产业早已不再局限于采桑叶、吃桑葚、养蚕缫丝。在美妆、食品等多个新兴领域,它们正释放出巨大潜力。

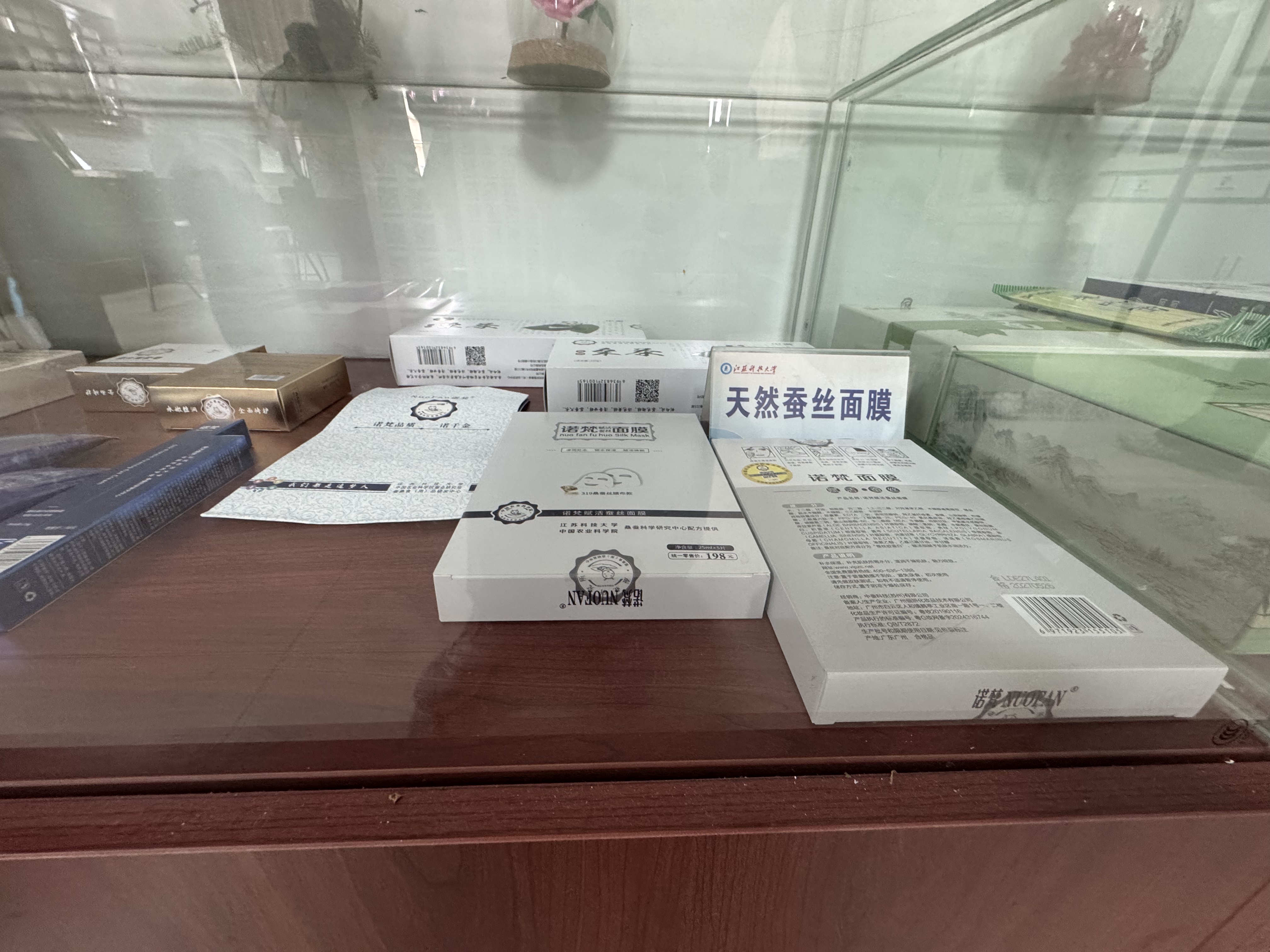

“蚕丝不仅能穿在身上,也能抹在脸上,甚至注入血管里。”江苏科技大学的桂仲争教授向记者介绍,作为动物蛋白,蚕丝与人体特别是皮肤具有天然的高度亲和性,进入人体后不会产生排异现象。当这一特性被运用于医疗领域时,蚕丝也可以用作手术缝合线、人造血管、生物支架等高端医疗产品。“目前,我们在理论研究和技术上有所突破,但大规模应用还需多部门协作与长期投入。”

在食品领域,桑蚕新产品也正不断扩宽人们的想象力。“我们都知道冬虫夏草,是真菌冬虫夏草菌寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座及幼虫的尸体的复合体。那么,如果把这种真菌寄生在蚕蛹之上呢?”桂仲争神秘一笑,我们不仅做到了,而且已经实现了规模化生产,通过检测后我们发现,虫草素含量是普通冬虫夏草的30倍。“目前,我们正在与省内企业合作,期待未来可以规模化发展,也让更多人吃得上‘冬虫夏草’。”

除了对蚕和蚕丝有更多探索外。科研人员们也致力于让桑树发挥更多作用。“每100克鲜桑葚的花青素含量可达300毫克,名副其实的花青素大户,具有很好的抗氧化作用。而且还含有不少黄酮类、生物碱类成分。”刘利介绍,但是,因为桑葚含水量高,果皮薄,导致鲜果长期保存困难,因此可将桑果进行深加工。比如可将新鲜的桑葚干燥后磨成粉末,添加到食品中,在年轻人喜欢喝的奶茶中,就有桑葚粉和桑葚果干;也可将桑果加工成各种饮料,还可通过发酵,生产桑果酒等产品。

从千年丝路到当代实验室,桑蚕产业走出了一条融合科技、文化与市场的现代化之路。“中国蚕”的故事,正在新时代焕发出不一样的光芒。

我们不仅要在基因层面‘读懂’桑蚕,更要在产业链端‘激活’它们的商业与社会价值。“这项看似传统的事业,也是极具发展前景的新兴产业。”桂老师寄语道,“我希望有更多人了解这只‘吐丝的小昆虫’,它连接着科技、生活与文化的多重意义。”