百年之后,还会有图书馆吗?近日,哈佛大学英语与比较文学、戏剧教授马丁·普克纳携其著作《文化的故事:从岩画艺术到韩国流行音乐》做客上海图书馆,以“面向未来的图书馆”为主题进行演讲,以《文化的故事》中一系列跨越时空的生动实例为主线,深入探讨了文化保存与传承的复杂本质及其对图书馆未来发展的深远启示。活动聚焦图书馆在文化传承中的核心作用,以及在数字化与全球化浪潮下的演变与未来展望。

未来图书馆:历时百年的文化实验

普克纳首先介绍了书中详述的挪威“未来图书馆”艺术项目。该项目自2014年启动,每年邀请一位知名作家(首位受邀者为玛格丽特·阿特伍德)提交一部作品密封保存,规定须到2114年方可启封印刷。该项目不仅保存文本,还特意保存了源自中国古代的造纸与印刷技术指南,并在项目所在地种植森林,为百年后的书籍制作预备原料。普克纳指出,这个项目的核心意义在于它以一种艺术化的方式回应了“文化如何长久保存”这个根本命题,其成功不仅依赖于保存技术和物质载体,更深层地寄托于对未来的信任,他相信百年后图书馆依然存在,相关技艺能够恢复,纸张来源有保障,并且仍有读者愿意阅读这些尘封的著作。

历史镜鉴:技术与制度的平衡

普克纳进一步通过历史案例剖析了文化传承中技术与制度相辅相成的重要性。他以印度阿育王树立石柱铭刻佛教思想为例,说明坚固的石柱作为载体在初期确实有效地传播了思想(当时有专人负责向公众宣讲)。然而,随着后世读写能力及相关文化教育制度的断层,那些清晰可见的铭文最终变得无人能识,仅剩零散的口头传说流传。当玄奘抵达印度时,这些石柱已成为辉煌的遗迹,其警示意义在于:仅有坚固耐久的物质载体,缺乏持续的教育体系和文化制度支撑,再重要的文化信息也终将失去活力。与之形成对比的是佛教机构的知识传承模式以及阿拉伯帝国巴格达“智慧宫”的实践。普克纳强调,这些成功案例的核心在于其主动的“寻源”(搜集原始文本和手稿)、“翻译”(进行跨文化转译)、“综述”(提炼整合庞杂知识)以及鼓励“辩论”(保持思想的活力与适应性)。这种系统化的知识保存、批判与传播体系,深刻塑造了亚洲乃至后来欧洲的学术传统和大学制度的根基。

AI时代:新工具与永恒命题

谈及当下迅猛发展的人工智能技术,普克纳认为,人工智能在信息搜索、文本综合与溯源方面展现的强大能力,看似是全新的现象,实则与人类文化传承中古老的“寻源”“翻译”“综述”等核心活动紧密相连。他特别提到,阿育王石柱的历史教训同样适用于人工智能时代:先进的技术工具本身并非万能灵药。人们必须警惕过度依赖技术手段,避免重蹈“载体尚存,文脉已断”的覆辙。普克纳主张,理想的方向是积极拥抱技术,同时深刻认识到人工智能的应用深深植根于人类悠久的文化智慧积淀之中——从古老的石柱铭文到印刷术的发明,从玄奘万里求索真经到巴格达学者们对知识的汇编整理。他认为,使用人工智能,本质上是在与人类自身丰富的历史文化进行对话。作为保存、理解并激活这份厚重遗产的核心机构,图书馆理应成为探索和实践如何合理、有效运用人工智能的前沿阵地。

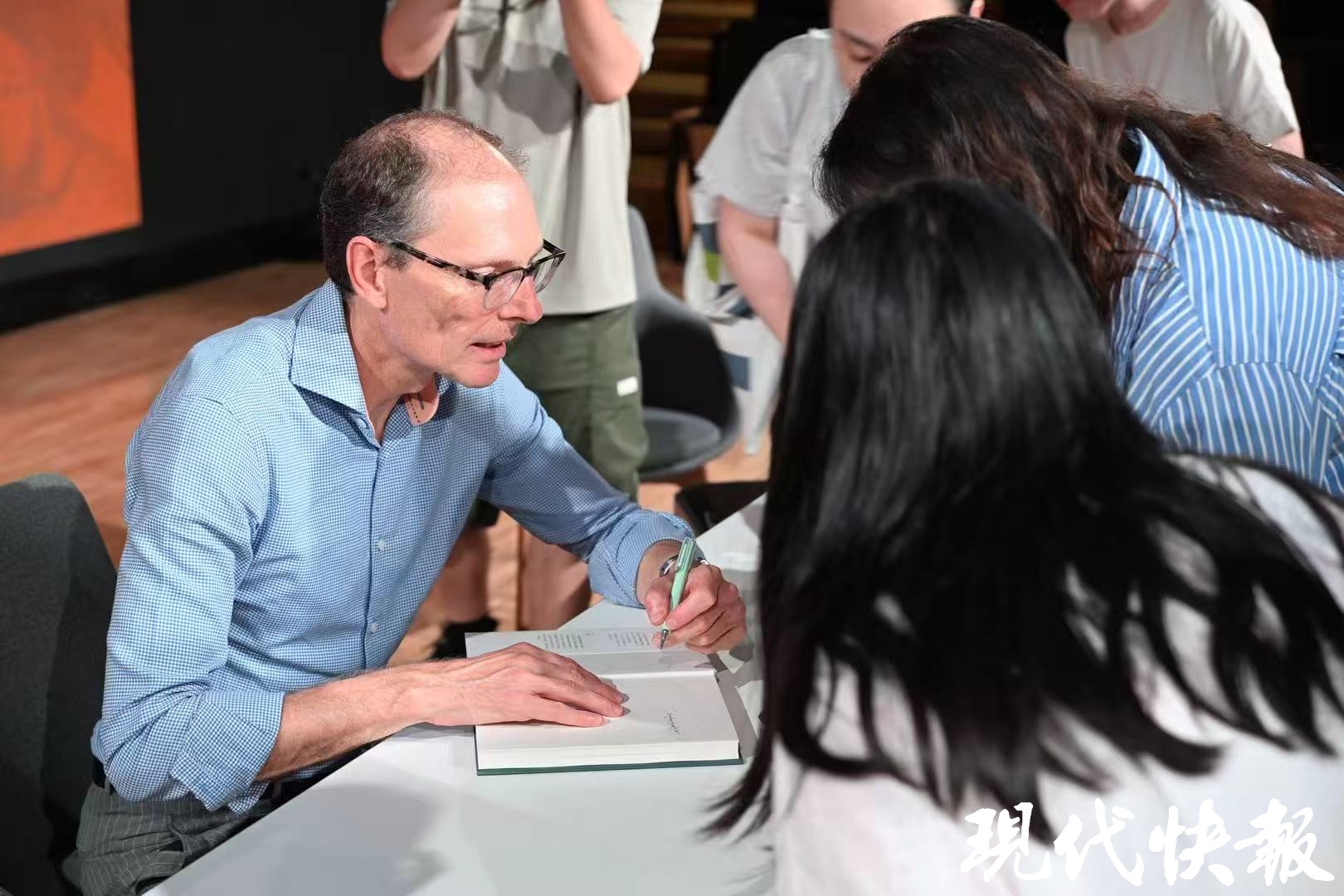

在这场历时一个多小时的深度演讲中,普克纳与观众围绕图书馆的历史角色、人工智能应用的前景、全球化中的文化翻译挑战以及未来图书馆的形态等议题展开了深入讨论。现场思想碰撞,气氛活跃,充分体现了公众对文化传承与知识未来命运的高度关切。本次活动在浓厚的学术氛围与对未来图景的共同畅想中圆满结束,为2025上海书展增添了深度与光彩。

现代快报/现代+记者 王子扬

(译林出版社供图)