娇小的个头、金黄的颗粒、香糯的口感……在常熟市董浜镇的田间地头,一款名为“黄金小玉米”的乡野小食迎来华丽转身,如今已成为玉米界的“网红”。

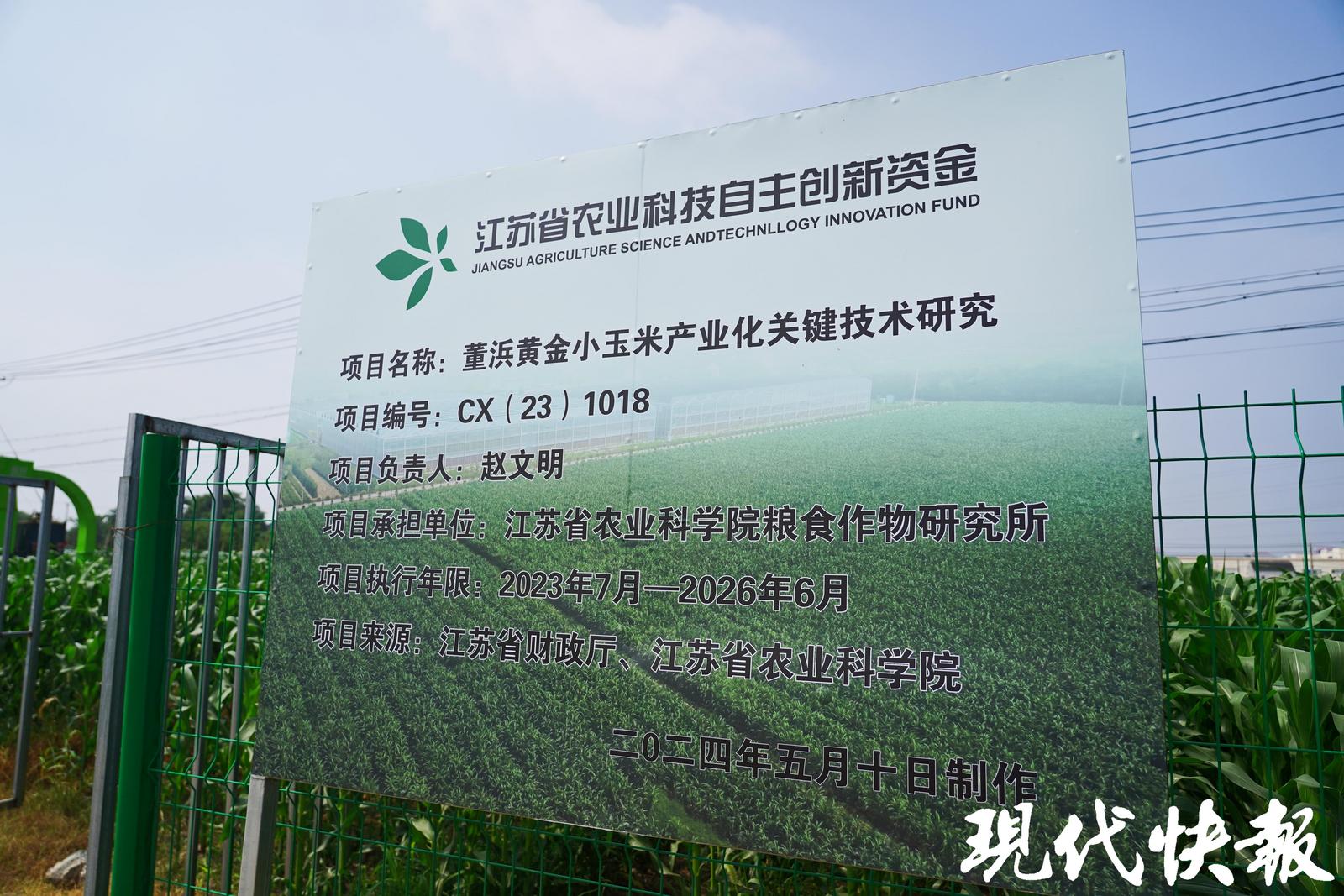

△董浜镇陆市村黄金小玉米基地

你可曾知道,这样的美味曾一度面临消失的风险,那它是怎样实现逆袭的呢?近日,现代快报记者在地方特色资源黄金小玉米创新利用成效展示会上找到了答案。

口味变了?原来是品种在退化

提起董浜镇的黄金小玉米,在常熟及周边地区家喻户晓,作为地方传统农家玉米品种,有着悠久的种植历史。

相比于我们常见的糯玉米品种,黄金小玉米最明显的特点就是穗形小巧,而且蒸煮后色泽金黄、糯香浓郁、口感细腻,是当地百姓餐桌上的一道家常美味。

△蒸煮后的黄金小玉米

然而,随着时间的推移,黄金小玉米的口味“变”了。江苏省农业科学院研究员陈艳萍告诉现代快报记者,前些年就有人向她反映,农户们种出来的黄金小玉米品质不稳定,“没那么好吃了”。

渐渐地,董浜黄金小玉米在市面上被其他改良品种取代,种植面积日益萎缩,传统地方品种面临着消失的风险。作为一名从常熟走出来的科研工作者,陈艳萍迫切想要找到“没那么好吃”的原因,留住家乡的味道。

△江苏省农业科学院研究员陈艳萍

经过一番调查研究,陈艳萍找到了问题所在。“董浜黄金小玉米的遗传多样性非常丰富,口感食味、植株高低、果穗大小、成熟时间,以及耐高温、抗病性等方面都存在较大差异,虽然有利于种质资源保护,但长期的农户自留种也导致了品种退化。”

同时,陈艳萍还发现,由于种植技术不完善,标准化生产水平低、商品合格率不足60%,严重制约着董浜黄金小玉米产业的发展。

改良种质,留住家乡的味道

从2019年开始,江苏省农业科学院与当地深化合作,建立黄金小玉米种质保护创新基地,开展黄金小玉米种质资源保护与种质改良、加工增值技术和绿色高效生产技术等产业化关键技术研究。

陈艳萍介绍,通过重要性状精准定位和全基因组基因型鉴定,科研人员形成了对黄金小玉米进行群体改良的方案。“我们希望保持群体的稳定,剔除不符合当前生产需求的性状,保留优良性状。”

△整齐的植株

2020年冬季,陈艳萍带领团队在海南获得了100多个优良单株自交果穗。第二年春季在南京六合基地进行种植,对产量、品质、农艺性状、田间抗病性等进行鉴定,进一步筛选优良群体。至2023年,经过3个轮次的群体改良,黄金小玉米群体内的优良或增效基因频率逐步增加。

△玉米果穗

在群体改良的过程中,科研团队还进行了黄金小玉米品系间杂交种研发。通过提取适合商业化的优良品系进行杂交,不仅能保持黄金小玉米原有的优良性状,还能提高产品的整齐度。更为重要的是,这样可以解决农户自留种质量参差不齐的问题,避免品种退化问题。

经过多年努力,科研团队实现了对董浜黄金小玉米品种的提纯复壮和创新改良,也保留了地方传统优良风味。

△玉米秸秆再利用

小玉米成就大产业,带动千余农户致富

如今,黄金小玉米已成为董浜镇特色优质农产品的“金字招牌”。它不仅保留了原有的香糯口感和金黄色泽,还拥有了更高的产量和更好的品质,并且逐渐走出了乡村的田野,走进了城市的饭店、超市和电商平台,成为市场上的新宠。

据了解,目前黄金小玉米种植面积已扩大到4000多亩,亩均增收5000元以上,年产值近亿元,带动当地千余农户走上致富道路。

△地方特色资源黄金小玉米创新利用成效展示会

2020年,董浜黄金小玉米获得国家农产品地理标志认证。2021年,董浜黄金小玉米入选苏州市农业品牌区域公用品牌名录。2022年,董浜黄金小玉米通过农业农村部名特优新农产品认定,并获得江苏省优质特粮特经产品金奖……董浜黄金小玉米打造了一条从资源到品种、从品质到品牌的乡土特色农业的创新之路。

△机械化水肥一体化种植

此次展示会,还组织了黄金小玉米优异资源及创新种质进行田间展示,邀请全省玉米产业体系的同行和生产主体现场观摩黄金小玉米现场机械化水肥一体化种植、绿色防控技术示范情况,展现“小玉米成就大产业”的实践过程。

现代快报/现代+记者 储希豪 文/摄