随着气温升高,生活垃圾更易腐臭,垃圾所散发出的味道也越来越大。在常州市生活废弃物处置中心,汇聚了来自常州城区大量待填埋处理的生活垃圾、飞灰(垃圾焚烧过程收集的烟尘与残渣),堪称常州“最有味道”的地方。在这里有一群“铺膜工”,他们给成百上千吨常人避之不及的垃圾“穿上衣服”,阻止异味散发。近日,现代快报记者来到位于常州市武进雪堰镇的生活废弃物处置中心,记录这群垃圾山上的坚守者。

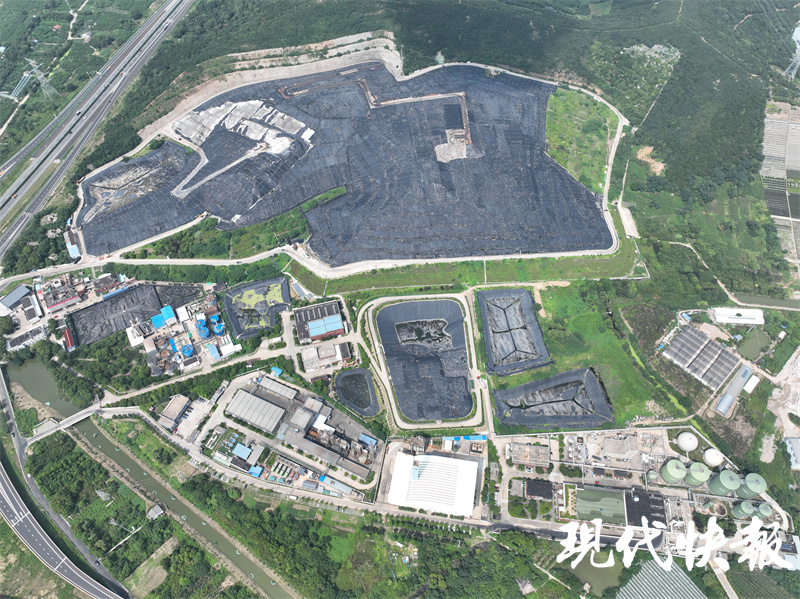

△常州市生活垃圾处置中心俯瞰图

“两年没和老伴一起吃过晚饭”

7月24日上午9点,记者爬上了这座高达55米、占地507亩,由464万立方米垃圾堆成的“垃圾山”。当天气温34℃,体感闷热,记者爬到一半时已汗流浃背。在刚刚被推土机摊平、压实的垃圾堆上,在蝇虫与臭气中,8名铺膜工正跪成一排,推动着一卷黑膜进行铺设,他们个个头顶草帽再戴一个头盔、戴着口罩、身穿反光背心、脚踩雨靴,衣服都已被汗水打湿,双肩和领口处结满了汗水蒸发后留下的白色盐霜,其中还有3位女性。据介绍,他们正在铺设的是HDPE土方膜,厚1.5毫米、长50米、宽8米,将其覆盖在垃圾上,可以有效阻止异味散发、收集发酵产生的沼气并防止雨水渗透产生更多污水。铺膜时,至少需要8个人跪在地上一起发力才能完成。

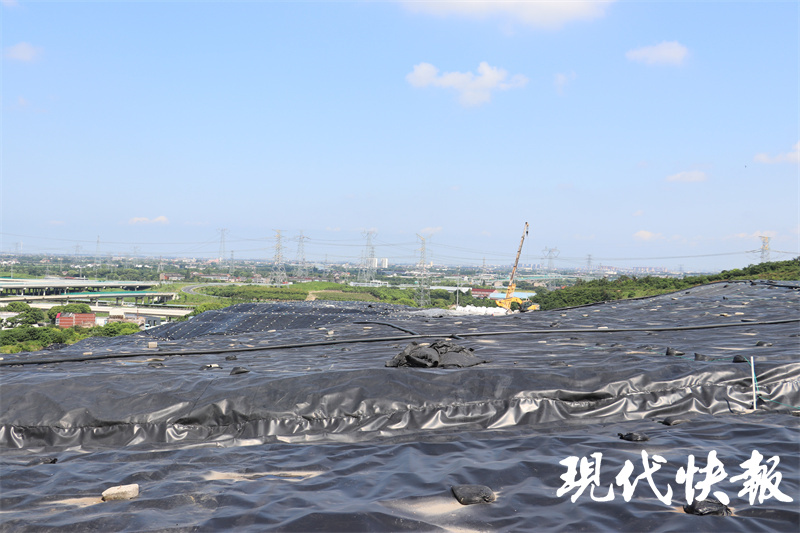

△铺设防雨膜

“夏天垃圾更多、气味更臭、脚下的膜也更烫了,有时候隔着雨靴都烫脚,口罩也总会被汗泡湿,一天要换好几个。也想过干脆不戴口罩了,可是一摘下来又会被臭气熏得头晕。”今年55岁的铺膜女工浦红妹来自宜兴,她已经在这里工作了6年,“我哥哥在这边工作十几年了,当初也是他介绍我来这里的。刚来那会儿我整天说他是‘拉我进了火坑’,各种垃圾的臭味混在一起熏得我头晕,每天都吃不下饭。偶尔还会滑倒摔进垃圾堆里,刚爬起来就吐了,当时就不想再干了。”后来经过哥哥的劝导,浦红妹慢慢接受了这份工作,“习惯之后也就好了,我家里人也没有说什么。”

△铺设防雨膜

年近六十的姚清平则向记者展示了他铺膜时穿的雨靴:“我们每年至少要换3双雨靴,垃圾堆里会有些烧烤用的签子、铁钉、铁屑之类的东西,鞋子很容易被划破。”随后他又指着身上的衣服说:“不论冬夏,下班回家后我都得天天换洗衣服,再仔仔细细地洗个澡,不然气味太大,家人有意见。老伴为了躲我身上的臭味,每次我快下班了,她就会去外面打麻将,等我洗完澡吃过晚饭她才回来,我俩已经两年没在一张桌上吃过晚饭了。”据老姚说,他的儿子现在在南京经商,对于父亲所从事的工作,他很少对人提起。“可能是觉得不好意思吧……”老姚解释道。

“除了臭一点,别的都还好”

△处理完毕的垃圾都已被覆膜

为了保障铺膜工的安全,负责运营该垃圾填埋场的道胜市容环境服务有限公司也做了不少努力,足量供应防暑用具,定期发放雨靴、口罩、头盔等防护用具。在位于垃圾山脚下的工人休息室内,铺膜工们回家吃过午饭后,再来到这边吹着空调、躺在公用的沙发上午休,等待下午开始工作。道胜公司的生产运营主管张显鹏介绍:“我们根据天气情况,把工人的工作时间调整为上午6点-10点,下午2点-6点,尽量避开高温。”

“在这边工作的大多是本地人,骑电瓶车上班只要十几分钟。”何福庆已经在这里铺了两年的膜,对工友们大致有了些了解:“虽然工资不高,但是在家呆着也没什么事,不如出来找份活干。”在何福庆的口中,这份整日与垃圾、虫蝇、高温为伴的工作,似乎与其他工作没什么两样。“基本没什么压力,工作时间比工厂里更短,除了臭一点,别的都还好。”

站在黑色垃圾山的山顶,可以看到不远处的环球动漫嬉戏谷,西边一山之隔,就是绿意盎然的龙凤谷生态旅游区。“干活累了就看看远处的风景,经常有鸟飞来我们这边找吃的,如果不看脚下,还是挺美的。”何福庆说。填埋场附近的几个村落陆续搬迁离开,除了垃圾清运车,这里每天出入最多的就是十几名铺膜工以及觅食的飞鸟。

“垃圾烧了以后还得埋,但是起码不会臭”

△推土机与挖掘机摊平垃圾

如今,随着常州市垃圾焚烧的比例逐渐提升,全市原本的3个垃圾填埋场只剩下这一个,且该填埋场接收的垃圾种类也渐渐变化,直接填埋的生活垃圾正逐年减少。据工作人员介绍,不久后,常州将完成全市垃圾全量焚烧,这家垃圾填埋场以后将只填埋飞灰。

铺膜工何福庆觉得,他们的工作内容还是差不多:“以前是把生活垃圾直接埋了,现在则是要把烧下来的灰变成混凝土块再埋了,我们还是要继续给它们铺上膜的。”

2022年,常州市全年产生208.77万吨生活垃圾,其中89%被运往绿色动力环保热电、光大环保能源有限公司等垃圾焚烧厂进行焚烧发电,其余的被运至常州生活废弃物处置中心填埋。而垃圾被焚烧后产生的飞灰,经过固化处理后,会再被送到填埋场进行填埋。一袋袋飞灰中残留着诸多污染物,为防止雨水浸泡后产生污水,仍需要铺膜工为其铺上HDPE膜。

“总体上说,近年来需要我们处理的垃圾越来越少了。”对于能够发电、减少污染的垃圾焚烧处理方式,何福庆有自己的看法:“虽然烧了以后还得埋,还是需要我们来铺膜,但是味道起码不会再臭了,量也少了。”姚清平很期待这种变化:“以后回家,不会再一身臭烘烘的了,可以和老伴坐在一起吃晚饭了。”

现代快报+记者 陈云龙

(校对 季林巧)