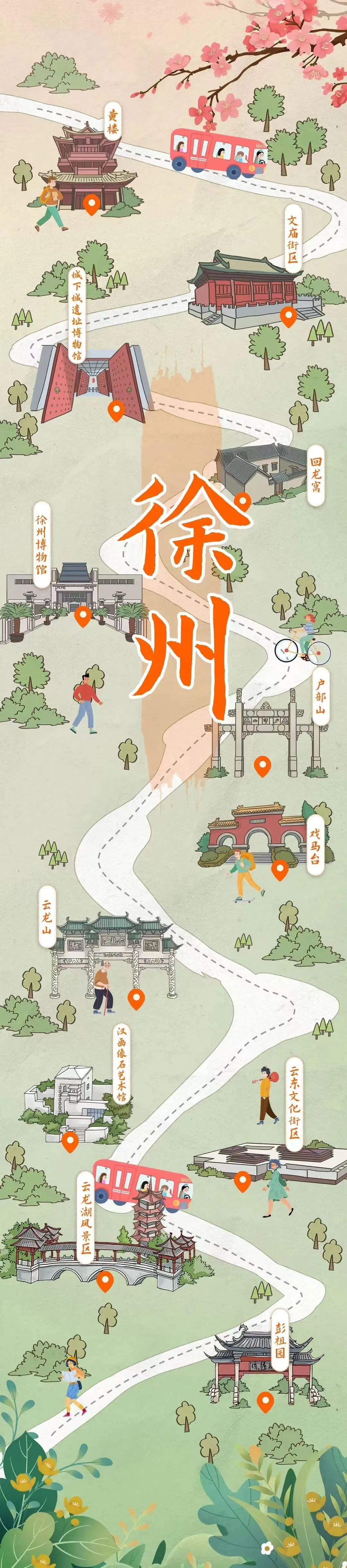

盛夏,晨曦微露,薄雾笼罩着青砖黛瓦的文庙街区。21岁的汉服爱好者小雅已身着曲裾深衣,步履轻快地踏上石板路。她脚下的这条轴线,北起黄河故道,南抵云龙山,贯穿徐州老城心脏,绵延七里——这便是徐州人引以为傲的“彭城七里”。“穿上汉服走在这里,感觉每一步都踩在历史的回音上。”小雅笑着对记者说,这里是她和同袍们最爱的“Citywalk”路线,随手一拍都是古今交融的美丽画卷。

谋篇

勾勒千年文脉的“骨骼”与“肌理”

“为什么叫‘彭城七里’?这‘七’字可藏着三重密码!”在徐州市自然资源和规划局的办公室里,参与“彭城七里”规划编制的袁艳勇注册规划师指着墙上的巨幅图纸告诉记者:“轴线全长恰好7华里,更新片区总面积7平方公里,整体又巧妙划分为7个更新单元。数字是巧合,更是文脉的意趣!”这条轴线,串联起了黄楼、文庙、戏马台、燕子楼等散落的历史明珠,更联通了城市的交通动脉与繁华商圈。2022年底,市政府启动《彭城历史文脉城市更新工程设计方案》,为确保项目实施落地,市自然资源和规划局加强项目实施方案与详细规划之间的联动传导和双向反馈,正是为这条千年文脉量身定制的“焕新”蓝图。

▲彭祖园

2019年底,面对老城区保护与更新的复杂课题,徐州市自然资源和规划局率先启动《徐州城市历史文脉保护开发规划》编制。“规划的过程,就像在描摹一幅宏大的历史长卷,每一笔都要体现徐州的根与魂。”袁艳勇回忆道。在一次激烈的规划研讨会上,资深规划师李玲指着户部山古建筑群的模型强调:“楚汉的雄浑、两汉的厚重,这些文化基因必须融入空间布局、建筑立面、景观小品,让游客一踏入‘七里’,就能‘呼吸’到彭城的历史气息!”最终,“一轴一环两廊”的空间格局被确立,彭城之源、土城汉风、黄楼胜迹等七大更新单元次第展开,如同七颗精心打磨的宝石,镶嵌在七里长轴上。为千年文脉搭建起清晰的“骨骼”框架。规划引领的第一步,已为城市更新立下“规矩”与“方向”。

落笔

老城肌理里的“微改造”与大民生

蓝图绘就,如何落地?考验的是规划实施的“绣花”功夫。

走进云东文化街区,阳光透过雕花窗棂洒在修缮一新的青石板路上。66岁的张大爷坐在自家改造后的房前,悠闲地品着茶。“以前这里都是几十年的老房子,好多破旧漏雨,不少房子都没法住人。”他指着焕然一新的街巷感慨,“现在政府像‘绣花’一样改造,老房子的‘魂’保住了,还引进了咖啡馆、文创店,人气旺了,看着就舒服!”张大爷的笑容里,是对“留改拆”理念最生动地诠释——保留街巷肌理与风貌,更新功能与内涵。

在文庙街区施工现场,项目经理邵永凯正拿着图纸仔细核对一处飞檐斗拱的细节。“瞧这青砖的色泽、瓦当的纹样,都力求还原明清原貌。”他对记者说,“市自然资源和规划局对建筑外立面方案严格把关,确保每一处细节按规划落实到位。这份‘说明书’,正是市自然资源和规划局结合更新规划,为每个地块量身定制的管控要求,将宏观蓝图细化为可操作的‘施工图’。规划就是‘金科玉律’,高度、风格、景观布局,一点都不能含糊。”邵永凯表示,为确保这“绣花”功夫精准到位,徐州市成立了彭城历史文脉城市更新工作专班,规划、住建、文广旅等多个部门协同作战、无缝衔接。

▲文庙江北第一楼

▲文庙江北第一楼

变化不仅在于“面子”,更在于“里子”,规划实施的核心是“人”。在户部山更新单元详细规划启动前,市自然资源和规划局的社区规划师们,带着“体检评估找问题、多元协商问需求”的任务,扎进了街巷。“张大爷家屋顶漏雨,李婶抱怨买菜远,还有巷口那棵老槐树能不能留……”规划师们的笔记本密密麻麻。这些来自街巷深处的“原声”,通过“未诉先办”机制,成为详细规划修编的重要依据,最终转化为嵌入式社区服务中心选址、智慧农贸市场增设、老树保护方案等具体规划内容。当崭新的服务中心在彭城街道莲花社区落成,看着通透明亮的诊疗室、饭菜飘香的助餐点、童声回荡的托管区、舒适清幽的城市书房……规划实施的温度,体现在对每一处民生细节的精准回应。

盘活

唤醒沉睡资源的“妙手”与“慧心”

盘活沉睡的历史资产,是“彭城七里”的点睛之笔,更体现了市自然资源和规划局的制度创新智慧。

解放南路西侧,曾因产权债务纠纷“烂尾”十余年的原物华市场地块,是块难啃的“硬骨头”。市自然资源和规划局开发利用处处长徐春鹏记忆犹新:“权属像一团乱麻,按常规根本解不开。”他们大胆探索,牵头制定《城市更新低效用地盘活指引》,创新提出“产权整合、主体归集、资产划转”路径。经过无数次协调、谈判,最终将分散的权属整合划入徐州彭城七里城市更新有限公司。如今,这片沉睡的土地已启动建设,正被打造成“首家城市主题场景类大型体验项目”,沉睡的土地被唤醒,释放出新的价值。“没有城市更新土地和规划政策的突破,这‘死棋’就盘不活。”项目部负责人感慨。

▲徐州饮食文化博物馆

另一处“妙手”在“彭城七里”南段。原汉王府餐饮楼因经营不善长期闲置,成为街区的“伤疤”。市文旅集团有意盘活,市自然资源和规划局提前谋划,将该项目纳入新一轮详细规划修编中,确保落地实施;迅速启动“彭城七里城市更新项目审批绿色通道”,依据《徐州市城市更新改造指导意见》,加快审批了将其改造为“徐州饮食文化博物馆”的规划设计方案。如今,这里飘荡着地道的徐州味道,老饕们在此品味美食,也“咀嚼”着历史。“政策活了,老房子才能活起来。”项目负责人刘经理说。存量盘活的突破,源于土地和规划政策的精准供给与弹性创新。“我们收集了老菜谱、老器具,还引入了非遗传承人现场制作,让老饕们既能品美食,又能读历史。”刘经理说,这个项目的成功盘活,像一把钥匙,瞬间激活了南段的人气。

类似的“蝶变”在七里不断上演。在“土城汉风”片区,徐州博物馆、乾隆行宫、土山汉墓的资源被整合,一个宏大的“泛博物馆公园”蓝图正逐步变为现实。古老的砖石,不再是尘封的记忆,而成为连接过去与未来、驱动发展的新引擎。

▲徐州博物馆

“我们坚持规划引领,通过土地等值置换、既有建筑盘活、历史文脉传承等系统性举措,实现了一个项目激活一个商圈的综合效益。”市自然资源和规划局开发利用处处长徐春鹏表示,这一创新实践为城市存量资源盘活提供了可复制的经验:创新土地整合机制。通过全域统筹、精准腾挪的方式,对零星低效用地实施集约化配置。如原物华市场地块通过权属整合、资产划转、土地等值置换,实现了成片开发,释放土地潜在价值;建立城市更新项目改扩建路径,探索城市更新项目高效审批机制。徐州饮食文化博物馆通过更新再造,既保留了建筑历史风貌,又注入了新的文化内涵;探索文脉传承模式,采用保护与开发并重的策略,如文庙街区项目通过历史风貌复原与现代商业配套相结合,打造出文庙·东方这一城市文化新名片。

▲户部山

护航

政策工具箱里的“力度”与“温度”

“彭城七里”的顺利推进,离不开一套量身定制的规划政策工具箱。这背后,是市资规局的前瞻谋划与主动作为。

政策创新更体现在细微处。“这些政策,就像‘指挥棒’,让我们方向清、底气足!”石磊巷立体停车楼项目经办人对工程项目审批服务赞不绝口,“从我们有更新意向开始,规划、住建等部门就全程接力跟踪服务,帮我们捋流程、解难题,效率特别高!”在盘活原汉王府项目时,市自然资源和规划局明确企业只需对接市自然资源和规划局一个牵头部门,所有手续要件一次性告知,并联审批,无缝衔接。“我们甚至提前研判后续审批堵点,在方案阶段就‘排雷’。”市自然资源和规划局审批处工作人员杜国磊介绍。

▲云龙湖

从谋篇布局的“大写意”,到落地实施的“工笔画”,徐州市自然资源和规划局以科学的规划引领、精细的实施管控、创新的存量盘活和精准的政策供给,不仅守护了徐州的“根”与“魂”,更激活了城市的“韵”与“力”。这条七里长轴,不仅串起了千年文脉,更彰显了规划在城市更新中不可或缺的引领力,为历史文化名城的复兴,贡献了可借鉴的“徐州规划方案”。