现代快报讯(通讯员 刘金根)在苏州农业职业技术学院西园路校区内,时常会看到这样一群学生——课余时间他们总喜欢到劝农楼下院子里走一走,顺道看一下塑料桶箱中养殖的黄鳝是否健康,或者到实验室去看一眼玻璃缸中养殖的黄鳝生活得如何?日常生活中大家聚在一起谈论最多的几乎也是黄鳝人工养殖技术,在手机或电脑上阅览最多的也是黄鳝人工养殖资讯,他们就是环境工程学院生态农业技术专业的7名同学,也是环境工程学院技能社团黄鳝养殖兴趣小组的成员。

2025年春学期一结束,兴趣小组成员就先后奔赴安徽、湖北两省知名黄鳝养殖企业实地考察、学习黄鳝人工繁殖技术,渴望解决长久以来科研实践中一直困扰师生们的问题。

2025年7月1日,3名小组成员在张敏博士、刘金根教授带领下赴“中国生态网箱养鳝第一县”——安徽省望江县开展专业调研与“三下乡”社会实践活动。在望江县省级绿色示范点——小山黄鳝养殖基地,负责人王运和总经理详细介绍了黄鳝苗种优选、炼苗技术及病害防治体系,重点讲解了“微孔增氧控温育苗”等核心技术,师生们还就苗种存活率等关键问题与负责人进行了深入交流。据了解,该基地鳝鱼药残合格率连续五年保持100%,该模式已入选部级优秀案例。针对当前国内黄鳝年需求80万吨而产量仅50万吨的显著缺口,王运和分享了自己的创业经验,并以自研的“阶梯式驯化育苗法”为例,诚挚邀请学子投身产业升级。7月1日下午,师生一行又来到望江县童竹平家庭农场。农场主童竹平向师生们详细介绍了“低温充氧运输法”工艺,新型“分段式温控运输箱”可将72小时运输死亡率控制在≤3%,应用“物联网+区块链”系统实现了全流程可追溯管控,迄今该技术已推广至长三角地区30余家养殖场。

2025年7月5日上午,师生一行5人在监利市红城乡分管农业的人大副主席赵刚先生引领下来到监利市沙泥湖水产养殖专业合作社生产基地,受到基地负责人柳江红总经理的热烈欢迎。该基地主要从事黄鳝人工育苗工作,目前主要采用仿自然黄鳝育苗方式,具体包含两种模式:塑料网箱内植空心莲子草+塑料盆内植凤眼蓝模式、塑料网箱内植水稻秧苗育鳝新模式。为了方便学生看清、理解与掌握养殖网箱内的黄鳝繁育过程,柳总还热情邀请几位同学坐船直接去养殖现场近距离参观、学习。在船上,柳江红一边向同学们展示黄鳝育苗成果,一边就黄鳝配种、饲喂和孵化等关键技术问题及其解决措施进行示范、指导。7月5日下午,师生们又驱车来到邻近的监利周国豪水产养殖家庭农场,受到企业相关负责人的热烈欢迎。在生产现场,师生们不但逐一了解黄鳝人工养殖环节,还就关键技术问题与企业负责人进行了互动交流。

为了学习更加先进的黄鳝工厂化养殖技术,在完成暑期“三下乡”社会实践活动之后,4名小组成员又主动联系上海市农业科学院的黄鳝专家周文宗老师,于2025年7月7日-8月20日在上海市农业科学院庄行综合试验基地系统学习与实践黄鳝人工养殖技术。

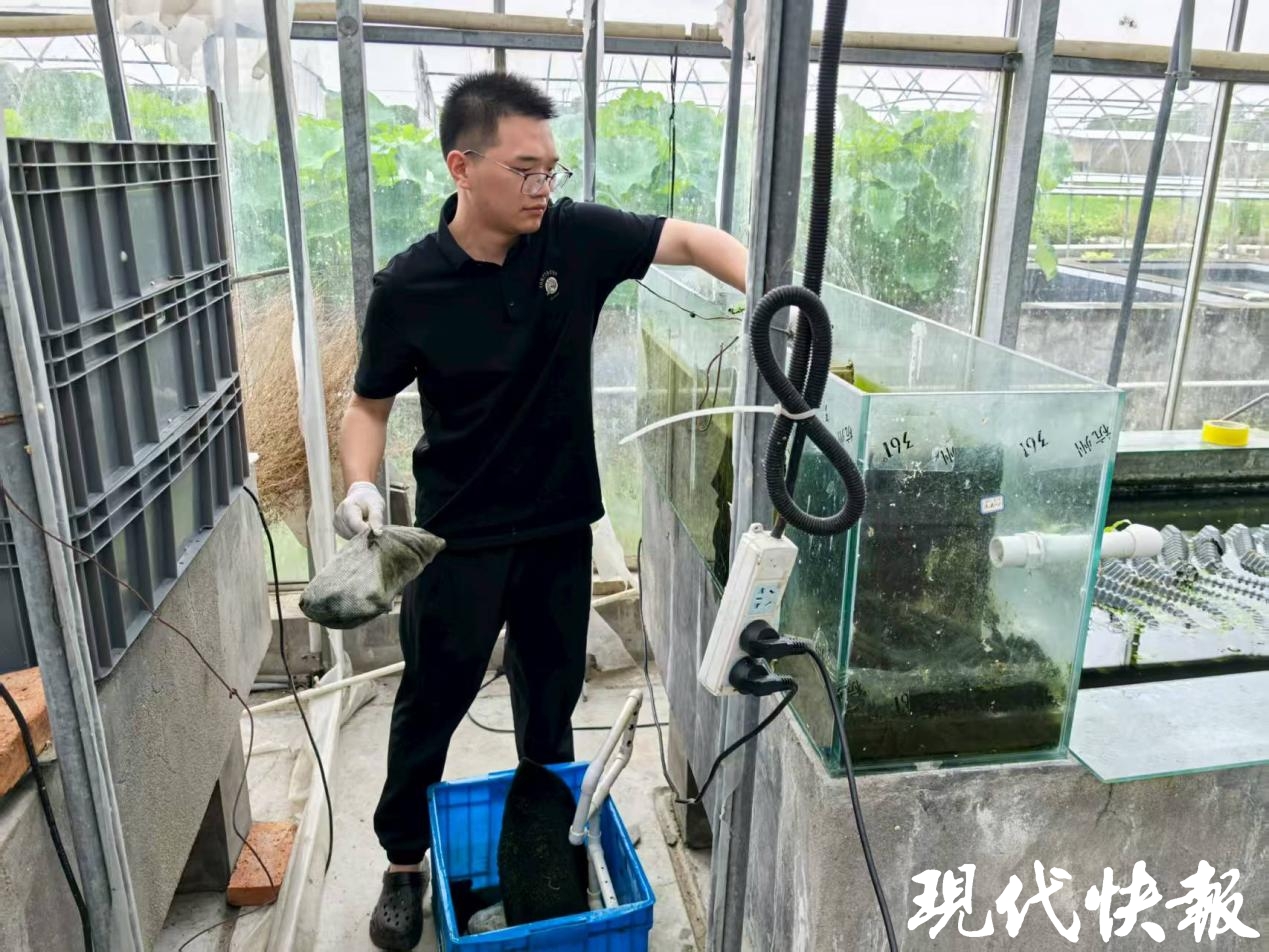

期间,4名同学从最基础的饲料配制开始,亲身参与黄鳝苗种从野外捕获到完全适应人工饲料的全过程,系统学习与掌握了黄鳝的生活习性、饲料配制、水质控制、常见病害预防,以及循环水养殖等实用技术。让同学们印象最深刻的环节主要有两个:一是黄鳝种苗的驯化与“开口”饲料的配制。黄鳝对环境变化的应激反应很强,喜欢阴暗、安静环境。“开口”饲料需要将黄粉虫等在绞肉机中打成肉糜,并加入一定比例的蚯蚓酶以增强食物的风味。随着黄鳝逐渐适应环境,饲料中虫料占比逐步减少,鱼浆被引入食谱,生产中还要根据黄鳝实际进食情况动态调整比例。安全度过驯化期后,再采用全饲料喂养。当然,这一过程也需要添加适量的丁酸梭菌到食物中,以改善黄鳝的肠道健康。对于长时间不进食的黄鳝“僵苗”,同学们还学会了通过添加丁酸梭菌、混合菌种和药物进行处置的技术方法。二是水质环境的调控与疾病防治。养殖环境的管理至关重要,因此同学们每天都要监测水中的氨氮比例。一旦发现异常,便及时换水,确保黄鳝生活在最佳水质环境下。其次,疾病防治是黄鳝养殖中的另一大挑战。同学们学会了辨别常见疾病的方法,如鳃部出血是出血病的典型症状,肛门肿大或腹部呈现青黑色则预示着肠炎。

在暑期实习工作过程中,4名同学得到了上海市农业科学院课题组老师们和同在基地实习的上海海洋大学几位研究生的悉心指导与帮助。不同于校内平时课堂教学,同学们不只是听讲,更多的是亲手操作,例如每天一早便开始例行检测水质、配制并投喂饲料、认真观察和记录黄鳝的生长情况,还协助课题组老师完成数据收集和分析工作,真正将课堂上学到的理论知识应用于生产中。不仅加深了对专业理论知识的理解,真正享受到“做中学”的快乐,之前课堂学习中从未有过的成就感也油然而生。

对每一位同学来说,2025年暑期专业实践是一段弥足珍贵的人生经历。冒着炎炎酷暑,除了培养自己吃苦耐劳的精神,同学们还实实在在地学到了黄鳝养殖技术,更加明白只有深入生产一线,亲手实践,才能理解真正的产业需求,更加深刻理解“把知识写在大地上”的含义。在日复一日的实践过程中,同学们耳闻目睹了科技给农业带来的变化,也真切感受到现代农业非常需要更多年轻人的加入。