编者按:

这是抗战期间唯一一支以“运河”命名的部队——运河支队。

他们“出身”特别:土生土长的运河儿女化身战士,保卫运河,保卫家园,是“人民江山”的典型写照。战场特别:以京杭大运河为轴驰骋苏鲁两地,在日军、伪军、国民党顽固派三方“夹击”中神勇作战,成为连接华中华北敌后战场隐秘而重要的力量。运河支队曾先后隶属于八路军一一五师和新四军四师,陈毅称赞:“运河支队可以写成一部大书。”罗荣桓评价其“敢于在日本兵头上跳舞”。

他们与铁道游击队并肩作战,故事却长期散落。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在江苏省委网信办指导下,8月15日起,新华日报交汇点新闻推出“吾家吾国 大河奔流——探寻运河支队抗战路”系列融媒报道。江苏、山东两省的记者和大学生组成寻访团重走历史现场,首次披露众多不为人知的内容,显影历史细节里的传奇,以新时代青年视角传承和弘扬伟大抗战精神,让那些艰苦卓绝的斗争、反抗侵略的决心、不畏牺牲的勇气、不容忘却的面孔再一次拨动人们的心弦。

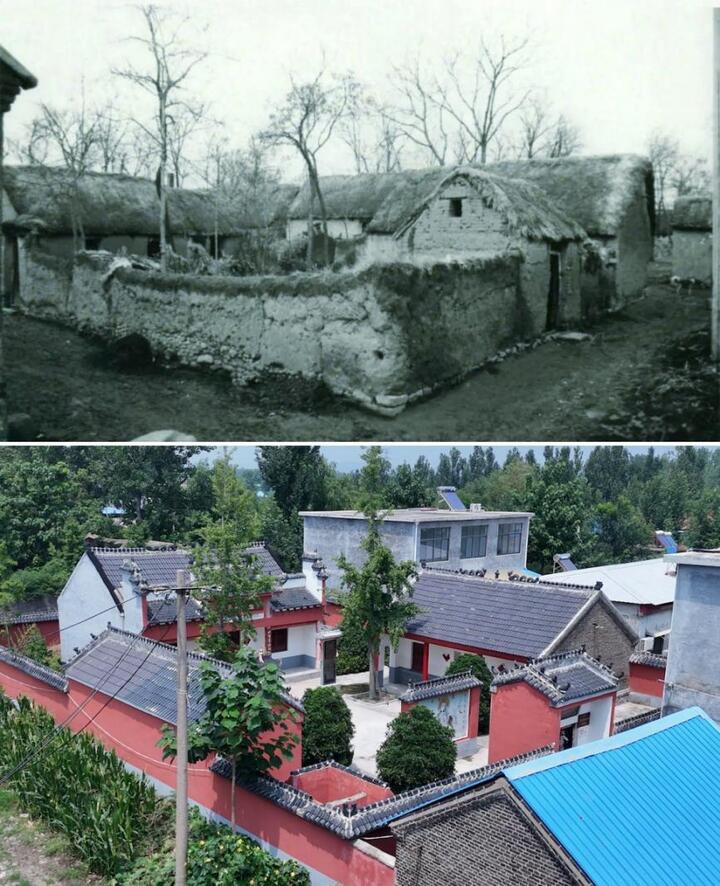

盛夏时节的苏鲁边界,草木苍郁、山河壮丽。京杭大运河南出微山湖后,自西向东奔流而去。抗战期间,这段运河南北被津浦铁路、陇海铁路等四条铁路围合的峄滕铜邳(峄县、滕县、铜山、邳县)地区,又称运河地区,就是运河支队的抗日战场。

溯源探初心,青年记者与大学生寻访团探寻运河支队抗战路的起点,是苏鲁边界一个小村庄里的小院落。

铁流初聚:运河儿女集结成一支抗日部队

山东,枣庄,薛城区,周营四村。

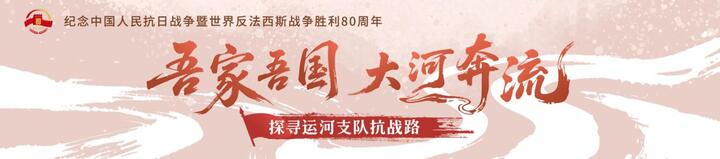

一条小巷的最深处有一座院落,门口的木匾上写着“八路军一一五师运河支队成立旧址”,这是运河支队宣告成立的地方。当年土墙草顶的土坯房早已变成红墙黑瓦的大房子,但院落布局一如往昔。

在周营镇的运河支队记忆馆,馆长孙道亭把寻访团成员的思绪带回到了80多年前全民族抗战的峥嵘岁月。

台儿庄会战后,国民党后撤,鲁南苏北彻底沦陷。那时的运河地区日寇肆虐,伪军横行,汉奸无恶不作,国民党游击部队山头林立,再加上土匪蜂起,反动会道门猖獗,地主老财扩充私人武装,纷纷向百姓派粮派款,沦陷区人民生活在水深火热之中。

中国共产党积极建立抗日政权、发展抗日武装,与各方势力周旋、斗争。随着八路军一一五师挺进山东,创建鲁南抗日根据地,鲁南苏北的抗日形势从此出现新局面。

孙道亭告诉大家,运河支队由时任一一五师政委罗荣桓经周密调研后决定成立。罗荣桓指出,运河地区邻近徐州,西傍津浦铁路、南接陇海铁路,是兵家必争之地。只要共产党的军队在运河地区站住脚跟,抗日烈火就会在当地燃烧起来。

运河生,运河养,一群土生土长的英雄儿女——孙伯龙、邵剑秋、胡大勋和孙斌全分别领导的四支地方抗日武装集结改编,1940年1月1日,八路军一一五师运河支队在周营正式宣布成立。孙道亭介绍,由于孙伯龙住在周营镇大李庄村,邵剑秋住在周营镇湾槐树村,成立地址便选在了镇上的一个院子。因部队战斗在运河两岸,名字就叫“运河支队”。

运河支队成立之初共有1500人,孙伯龙被任命为支队长,朱道南为支队政委,邵剑秋为副支队长,胡大勋为参谋长,孙斌全在半年后被任命为支队二大队大队长。

改编后的运河支队握指成拳,成为一股抗日铁流,运河支队这面大旗,从此飘扬在运河两岸的苏鲁大地。

杜庄首战:亲历者披露战斗细节太燃

探寻运河支队抗战路,寻访团不断挖掘历史深处的印记,诸多不为人知的战斗细节一一浮现。

1940年2月初,日军调集徐州、枣庄、临沂、兖州的部队,对八路军一一五师所在的抱犊崮根据地进行残酷“扫荡”。刚刚成立的运河支队,奉命在运河两岸牵制日军。

运河支队的袭扰,打乱了日军的“清剿”计划。敌人派出特务四处侦察,发现运河支队一部在涧头集一带的杜庄活动,遂调集400多日伪军前去偷袭。

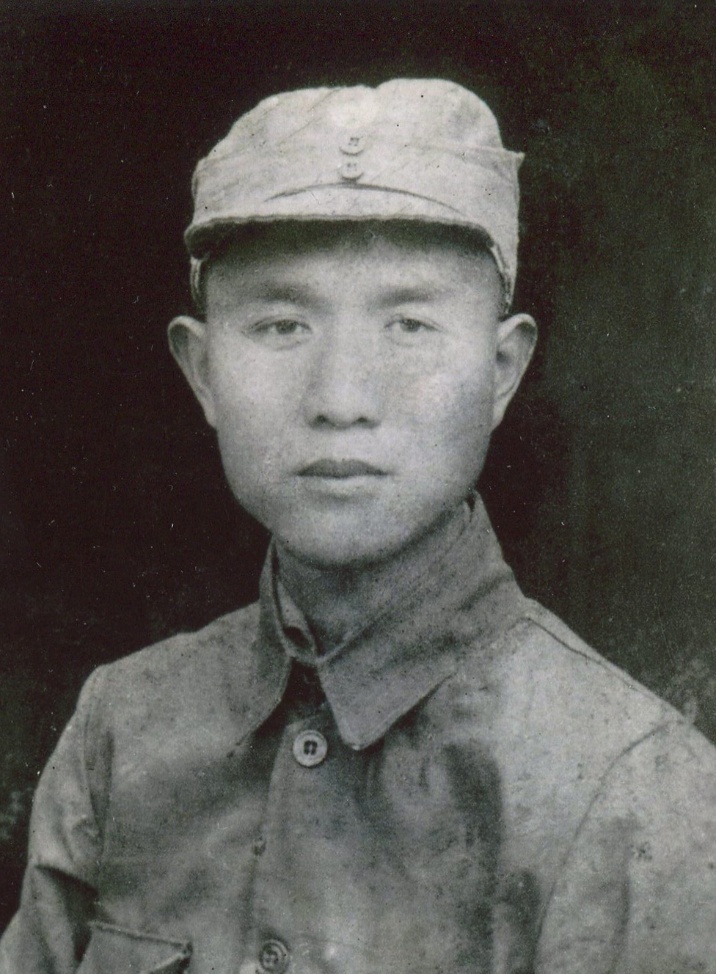

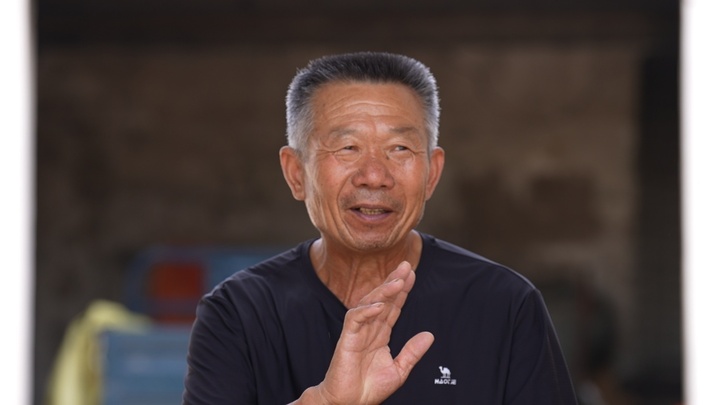

杜庄战斗是运河支队成立后的首战,也是村落守备战的模范战例。102岁的浙江省军区原司令员康明才是运河支队老战士,亲历了整场战斗,老人家提供了10年前录制的影像资料,录像中他绘声绘色地描述了战斗情景。

康明才记得十分清楚,那天清晨有雾,战士们吃早饭时还在开玩笑。“我们队伍里有个‘傻大个子’,名叫单立波,他吃饭又猛又快。当时我们二班长还跟单立波说,单立波你慢慢吃,大葱煎饼有的是,有你吃的,不要噎住了。”

话音未落,村子东南方突然响起枪声。这是哨兵鸣枪报警,支队一大队三中队队长丁瑞庭眼见敌人已经接近,部队来不及转移,于是下决心坚守村庄。他当即指挥战士们冲上村南小河坝,准备打击敌人。

日军大摇大摆地走了过来,距离小河坝七八十米的时候,丁瑞庭一声令下——“打!”

战士们手中的枪响了,“运河支队的神枪手李明生一枪就把挑太阳旗的鬼子打倒了,敌人的军旗一倒,我方士气大振!”战斗场景,康明才历历在目。

在杜庄村,寻访团找到两位见证过这场战斗的村民。86岁的韩兴启当时还不到两岁,“那年打仗的时候,俺娘抱着我逃命,没跑脱,日本鬼子的炮弹把我的胳膊给崩了。全是血,我一直哭,村里也没大夫,全仗着父母和乡亲帮忙止血”。韩兴启拉开袖子,小臂上的伤疤清晰可见,足有10多厘米长。侵略的伤痕,深嵌于皮肤,更刻在记忆里。

同样目睹过那场战斗的,还有93岁的魏贤礼老人。他回忆道:“日本人打杜庄的时候,人家都跑了,我没跑得了。当时我家门口正好对着战斗的地方,看得很清楚,日本鬼子从东往西攻,往杜庄攻,炮弹一阵一阵地朝村里打来。”

太阳升高,雾气渐散,敌人的炮火优势显现出来,运河支队的战士们不得不退守村中的杨家圩子。这是一处地主的大宅院,院子的主人名叫杨德本。杨家圩子前后两进院,共有六座炮楼,院墙一人多高,易守难攻。

“敌人继续炮轰杨家圩子,打过来的炮弹还冒白烟。队长知道这是毒气弹,让大家赶快用打湿的毛巾把嘴巴捂上。”康明才回忆道,战士们迸发出钢铁般的战斗意志,接连打退了敌人三次进攻。

傍晚时分,敌人开始发起总攻,集中炮火猛轰炮楼。六座炮楼全塌了,院墙也被炸倒好几处。此时,运河支队的子弹所剩无几,手榴弹也没了,情况万分危急。

丁瑞庭和战士们上好刺刀,准备牺牲前最后一搏。

军民一心:铸就永不陷落的钢铁长城

在杜庄村,寻访团找到了杨德本的孙子杨希瑞,他还原了危急关头的大逆转。

当时,杨德本家里藏了好几箱枪支弹药,都是台儿庄战役后国民党军队丢弃的。杨德本的母亲劝儿子将枪支弹药交给运河支队的战士们。“我太奶奶对我爷爷说了一句话——‘八路军要是打没了,咱们这个村子也就没了!’”杨希瑞说。

时隔八十余载,老太太的话代代相传至曾孙,那种大义凛然、坚毅决绝依然令人动容。

躲在屋内的杨德本听罢没有一丝犹豫,与雇工合力将大木箱悉数拖出,交给了运河支队。

“我们掀开盖子一看,里面全是子弹、枪支和手榴弹。大家别提多振奋了。”康明才说。

暮色将至,倒塌的院墙后面,运河支队的枪声再次响起。本以为我方已打光弹药的日军大为震惊,在枪声和手榴弹爆炸声中死伤惨重。随后我援军赶到,敌人只好赶着抢来的牛车,拖着几十具尸体和重伤兵仓皇撤回徐州贾汪。

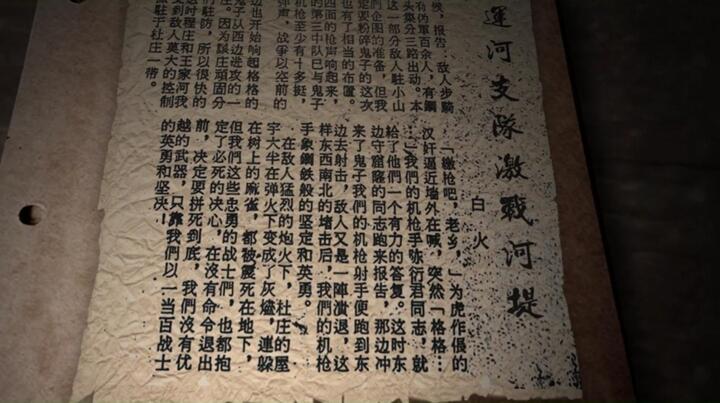

不久后,《鲁南时报》在报道中这样描述这场战斗:“在敌人猛烈的炮火下,杜庄的屋宇大半在弹火中变成了灰烬,连躲在树上的麻雀,都被震死在地下。但我们这些忠勇的战士们,也都抱定了必死的决心。我们没有优越的武器,只有靠我们以一当百战士的英勇和坚决!”

当年的杨家圩子早已不复存在,寻访团一行在杨希瑞家门口找到了当年用过的石碾子、炮楼上的“水溜子”(房檐上排水的石槽)。它们静默无言,却共同见证了杜庄首战中那军民一心、同仇敌忾的壮烈图景——战士与百姓用血肉与信念,筑起永不陷落的长城。

“杜庄战斗中,运河支队以不足50人的兵力,顽强地抵抗了十倍于己的敌人,以7人牺牲的代价,毙伤日伪军50多人,取得了完全的胜利,首战震慑鲁南,极大地鼓舞了干部战士的抗战决心。”徐州市运河支队抗日纪念馆馆长胡大贵说,这场以少胜多、绝地反击的战斗,有力地配合了抱犊崮根据地的反“扫荡”斗争,“这场战斗打出了声望,在运河支队的抗日斗争史上写下了光辉的第一页,‘八路军运河支队’的威名从此开始传遍运河两岸。”

总策划:双传学 顾雷鸣

监制:杭春燕

策划:王晓映 王宏伟 朱威

统筹:蔡炜 成岗 薛澄

采写、文案、出镜:陆威

拍摄:王瑞枫 高鑫

剪辑:邓宇轩 王瑞枫

后期:张浦励

美编:郑玲玲 张晓贞

审校:韦伟 金勇

指导:江苏省委网信办

出品:新华日报交汇点新闻

联合出品:江苏省中共党史学会、南京师范大学新闻与传播学院

鸣谢:大众日报、徐州市运河支队抗日纪念馆