11月23日,2025年江苏省中学生天文知识竞赛决赛在南京一中举行。本次赛事由江苏省天文学会、江苏省青少年科技中心、江苏省科学传播中心、江苏省青少年科技教育协会联合主办,南京大学天文与空间科学学院、南京市第一中学共同承办。历经理论赛与观测赛的激烈角逐,南京一中7名崇文学子凭借扎实的知识储备、敏锐的思辨能力和出色的临场发挥,斩获决赛奖项。

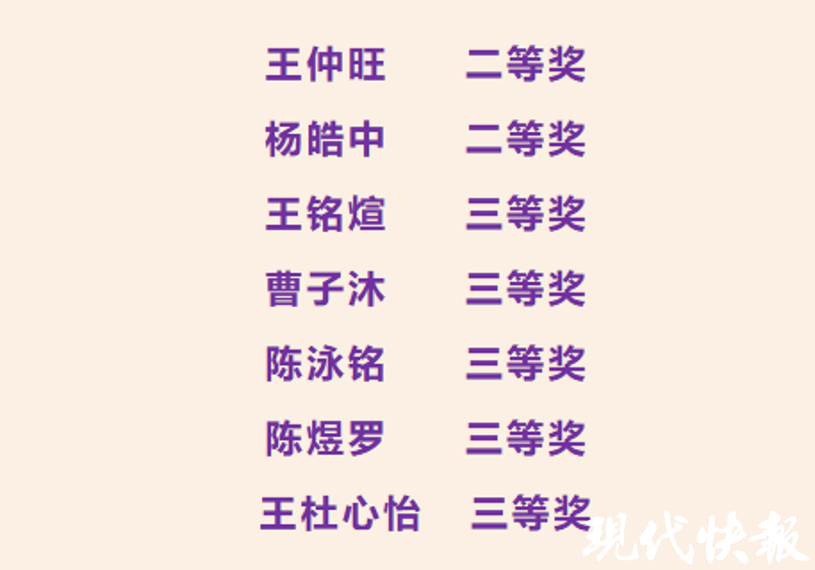

获奖名单

仰望星空,脚踏实地

颁奖仪式上,南京一中党委书记居艳在致辞中回溯了学校近五十年的天文教育历程。从早期的望星楼,到如今建成省级科普教育基地、天象厅、天文台,再到拥有“南浦星”小行星命名荣誉,南京一中始终坚守“仰望星空”的科学教育初心,持续在一代代学子心中播撒探索宇宙的种子。

江苏省天文学会天文科普与教育工作委员会主任朱庆生研究员介绍竞赛整体情况,他强调天文学作为基础学科的重要价值与育人意义,并指出天文知识竞赛不仅是检验学习成果、拓展思维的平台,更鼓励同学们享受竞赛过程、在相互激励中成长,以此次参赛为起点,持续攀登科学高峰。

江苏省青少年科技中心主任李莹,江苏省科学传播中心副主任范中华,江苏省青少年科技教育协会竞赛活动部部长刘天源,南京大学天文与空间科学学院副院长谢基伟、杨艳,南京市第一中学副校长高磊,中国科学院紫金山天文台科普与后勤中心主任朱留斌等嘉宾出席颁奖仪式,仪式由江苏省天文学会秘书长彭志欣主持。为进一步促进交流、深化学习,本次竞赛期间还同步开展天文教师研讨活动、“南天学堂”科普报告等配套活动,来自南京大学天文与空间科学学院的陈燕梅教授为大家带来“宇宙的诞生——星系的形成”科普报告。本次活动为参赛学生搭建起天文知识共享、科普教育交流、竞赛组织探讨的平台,助力全省青少年天文科技教育高质量发展。

在行走中读懂地理,在探索中认识世界

竞赛喜报的背后,是学校地理教研组深耕地理教学、注重学科融合育人的生动缩影。

上天入地,探索宇宙浩瀚与神奇的“天地之旅”

南京一中作为江苏省天文科普基地,南北两个校区均有优质的天文场馆作为支撑,场馆主要由天象厅、天文台和天文教室三部分组成。南京一中的天文台拥有口径220mm折射式天文望远镜、80cm口径天文望远镜(南京市现有中小学天文台中望远镜口径最大的),让同学们开展对太阳、月球、行星等天体的观测探究。同时还会开展地理信息系统(GIS)的理论与实践操作,以及土壤性质探究与剖面观察的实践内容,让同学们在躬行实践中知地明理。

追光逐月,从“记规律”到“懂成因”的观测课

夜幕下的观测现场,没有死记硬背的知识点,只有头顶清晰的月轮、记录单上细致的标注、师生间热烈的讨论。从前课堂上抽象的原理,在一次次抬眼观测、一次次记录对比中变得具象可感;原来需要反复背诵的“上上上西西”口诀,变成了同学们亲手验证的发现。

穿越亿年,从“背年代”到“悟演化”的研学课

走进古生物博物馆,同学们的目光被亿万年的化石深深吸引。课本上枯燥的地质年代表,转变成恐龙骨骼的纹路、古植物化石的脉络,诉说着地球环境的沧桑变迁。地理学习不止于书本上的文字,更能让学生走进自然、走进社会,在真实场景中培育地理学科核心素养,培养跨越时空的思维视野。

实地考察,让课本中的知识活起来

地理组组织学生走进六合瓜埠山地质公园,实地考察玄武岩石柱林。草地上,学生们围站在山坡下,聆听老师讲解火山喷发与石柱林形成的原理;岩壁前,同学们俯身观察灰黑色玄武岩的六边形柱状节理,用地质罗盘测量岩石产状,在实践中解锁地质知识,让课本里的内容变成可触摸的“大地密码”。

地理不是死记硬背的知识点,而是探索世界的钥匙;教学的目标,不只是培养会答题的学生,更是培育会观察、会思考、会实践、会表达的探索者。当学生亲手记录月相变化,他们收获的不仅是月相知识,更是科学探究的方法;当他们凝视远古化石,领悟的不仅是地质年代,更是地球演化的智慧、对生命的感悟。这种从课堂到天地,从理论到实践的转变,正是地理教育的初心——让知识在实践中生根,让素养在探索中成长。地理的舞台从来不止于教室,而是整个天地山河、日月星辰。南京一中地理组的实践探索仍在继续,未来将带来更多有趣、有料的实践课程,让同学们在行走中读懂地理,在探索中认识世界。

通讯员 兰倩怡 现代快报/现代+记者 袁永红

(学校供图)