11月23日,第九届“感恩・南京安全区”国际和平徒步活动正式启动。200余名中外人士徒步8.8公里,重走南京安全区路线,感恩曾在南京大屠杀期间给中国难民提供无私帮助的国际友人。南京大屠杀历史记忆传承人、紫金草志愿者等中外人士相聚在一起,用脚步串联起88年前南京安全区的一处处重要地标,感受岁月的变迁与城市的蓬勃活力。

魏特琳雕像前,许传音后人含泪讲述

此次徒步路线途经多个当年的难民收容所,串起全程8.8公里的“大爱之路”,其中包括拉贝故居、鼓楼医院(原金陵大学医院)、宁海路5号(原南京安全区国际委员会总部)、南京师范大学随园校区(原金陵女子文理学院)等。

徒步活动的出发点是南京师范大学,前身是金陵女子文理学院。在南京大屠杀期间,这里曾作为难民收容所,主要收容妇孺,避难者最多时达1万余人。

上午8时,徒步活动启动仪式在南师大草坪拉开帷幕。南师大音乐学院合唱团深情唱响《如愿》,悠扬旋律承载着对和平的期许。参与者共同放飞和平鸽气球,寄托和平祈愿的气球伴着晨光冉冉升空。

当徒步活动行至魏特琳雕像处,第四批南京大屠杀历史记忆传承人张庆献上魏特琳生前最喜爱的菊花。1937年12月,张庆的曾外公许传音以世界红卍字会南京分会副会长的身份,加入南京安全区国际委员会,担任住房委员会负责人,《魏特琳日记》中经常出现“许博士”的记述。安全区国际委员会被迫解散后,许传音担任南京国际救济委员会成员,继续救助难民。他还以证人的身份,出席远东国际军事法庭与南京中国审判战犯军事法庭,揭示日军暴行。

张庆说:“今天站在这里讲述,我很激动,仿佛连接起了历史。我们后辈并没有忘记这段历史,我们很感激他努力救助中国同胞,也没有忘记他曾经在法庭上作出的那些证言。”

今昔对比图片展,感受历史地标变迁

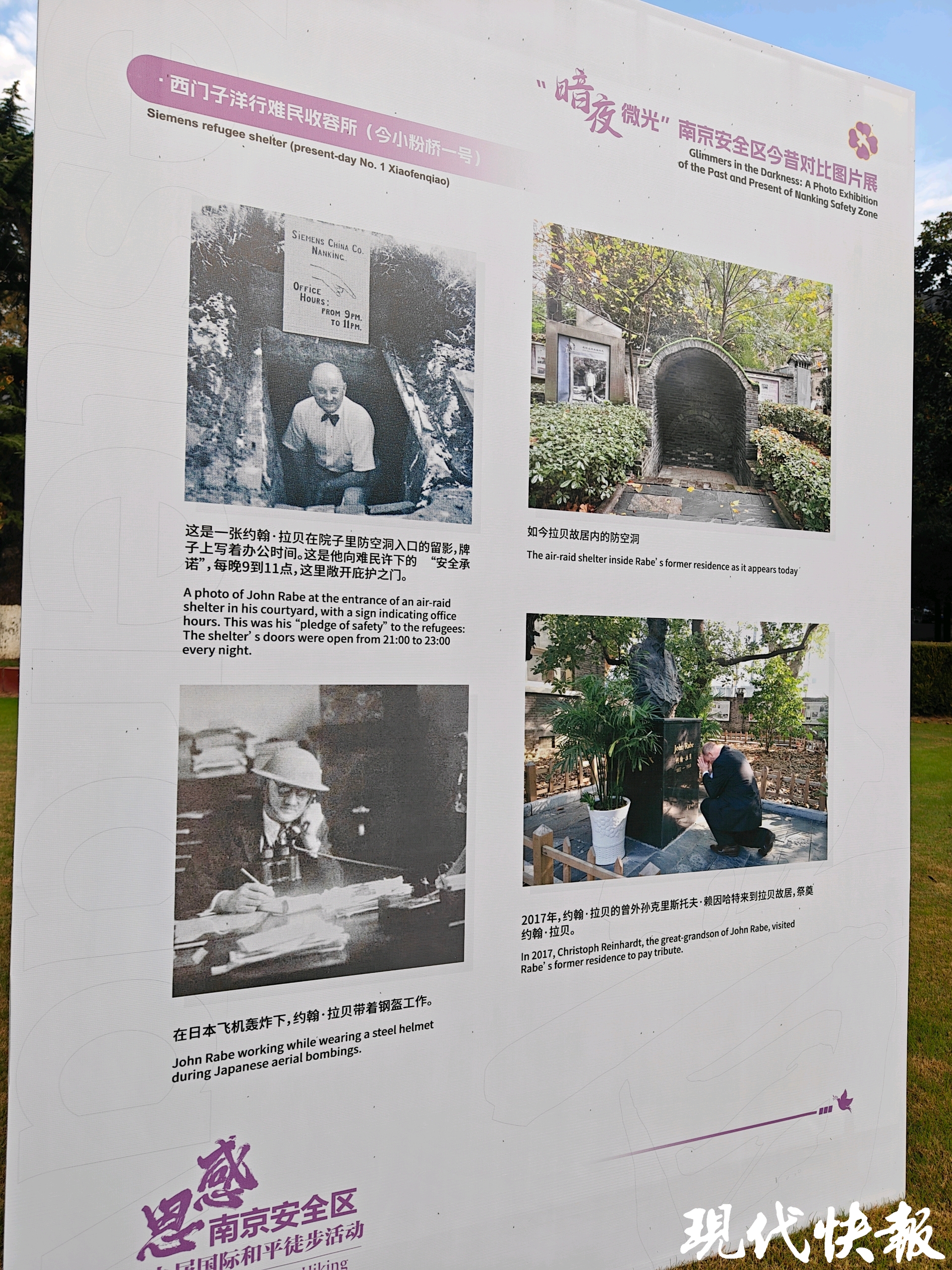

南京师范大学草坪上,陈列着一组南京难民收容所今昔对比图片展,吸引徒步者驻足观看。图片展精选徒步路线中的历史地标,既涵盖金陵女子文理学院、金陵大学附属中学、汉口路小学、山西路小学等多处昔日难民收容所,也包括拉贝故居、南京安全区国际委员会总部、鼓楼医院等重要历史见证地。

每组展品由珍贵历史老照片与现代实景影像对比呈现,配有详实的历史背景与当代功能介绍。从战时庇护生命的避难所,到如今承载生活的和平空间,参与者直观地感受历史的变迁。南京洪武北路小学的施道博今年上六年级了,这是他第四次参加重走南京安全区,他说:“重走南京安全区,让我们更好地了解当年的那段历史,拉贝曾经保护了那么多中国同胞,我们应该铭记。”

寻访历史旧址,体悟国际友人大爱精神

徒步方阵来到位于小粉桥1号的拉贝故居,这里曾是南京安全区国际委员会主席约翰·拉贝的住所。1930年,西门子公司总部任命拉贝为南京分公司经理。此后,他与南京这座城市的命运紧紧交织在一起。在南京大屠杀期间,拉贝的住所成为难民收容所,最多的时候容纳了600多人。西门子公司与博西家电公司的员工们向拉贝雕像献上鲜花,向这位德国友人致以深切的敬意。

离开拉贝故居后,徒步者来到位于宁海路5号的南京安全区国际委员会总部旧址。1937年12月2日,国际委员会搬进宁海路5号。此后,拉贝和同事们在这里展开紧张而忙碌的工作。《拉贝日记》中收录的许多南京安全区国际委员会的报告、信件等,均注有“宁海路5号”字样。“我和来自世界各地的同学走完了这条路,不仅锻炼了身体,更了解了历史,坚定了对和平的信念。我更加热爱我求学的这座城市,它教会我只有铭记过去,才会更好地走向未来。”来自塔吉克斯坦的留学生彩虹说。

寻访鼓楼医院,传承人道主义精神

徒步者来到鼓楼医院。南京沦陷后,鼓楼医院成为黑暗中的微光,留守医院的医务人员不分国籍,以勇敢无畏的医者仁心救治伤者,给挣扎在死亡线上的幸存者带来生的希望。

在鼓楼医院校史馆,一阵舒缓的旋律传来,紫金草女孩演奏大提琴《南京难民合唱曲》。南京沦陷后食物紧缺,国际友人设法将募集到的蚕豆从上海运到南京,分发给难民。时任金陵大学医院(今鼓楼医院)行政主管詹姆斯·麦卡伦触景生情,写下这首《南京难民合唱曲》,也被难民称为《蚕豆歌》。这首歌是对难民的慰藉和鼓励,传递了温暖和生的希望。