600年前,景德镇烧造的甜白釉瓷砖顺长江而下,在南京砌筑起一座文明的灯塔;600年后,两方遗珍穿越时光迷雾,重归大报恩寺遗址。

今年4月,南京大报恩寺遗址博物馆以“重回长干里”为主题,发起了“共享文明记忆”全球征集令,旨在通过征集散落海内外的文物构件、数字资料及文化记忆,重现毁于战火的琉璃塔风貌,并重构其千年文明脉络。近日,来自景德镇陶瓷大学考古文博学院的博士杨敏与韩光大共同捐赠了两块明永乐时期的白瓷塔砖。

甜白釉里藏着永乐帝的“心头好”

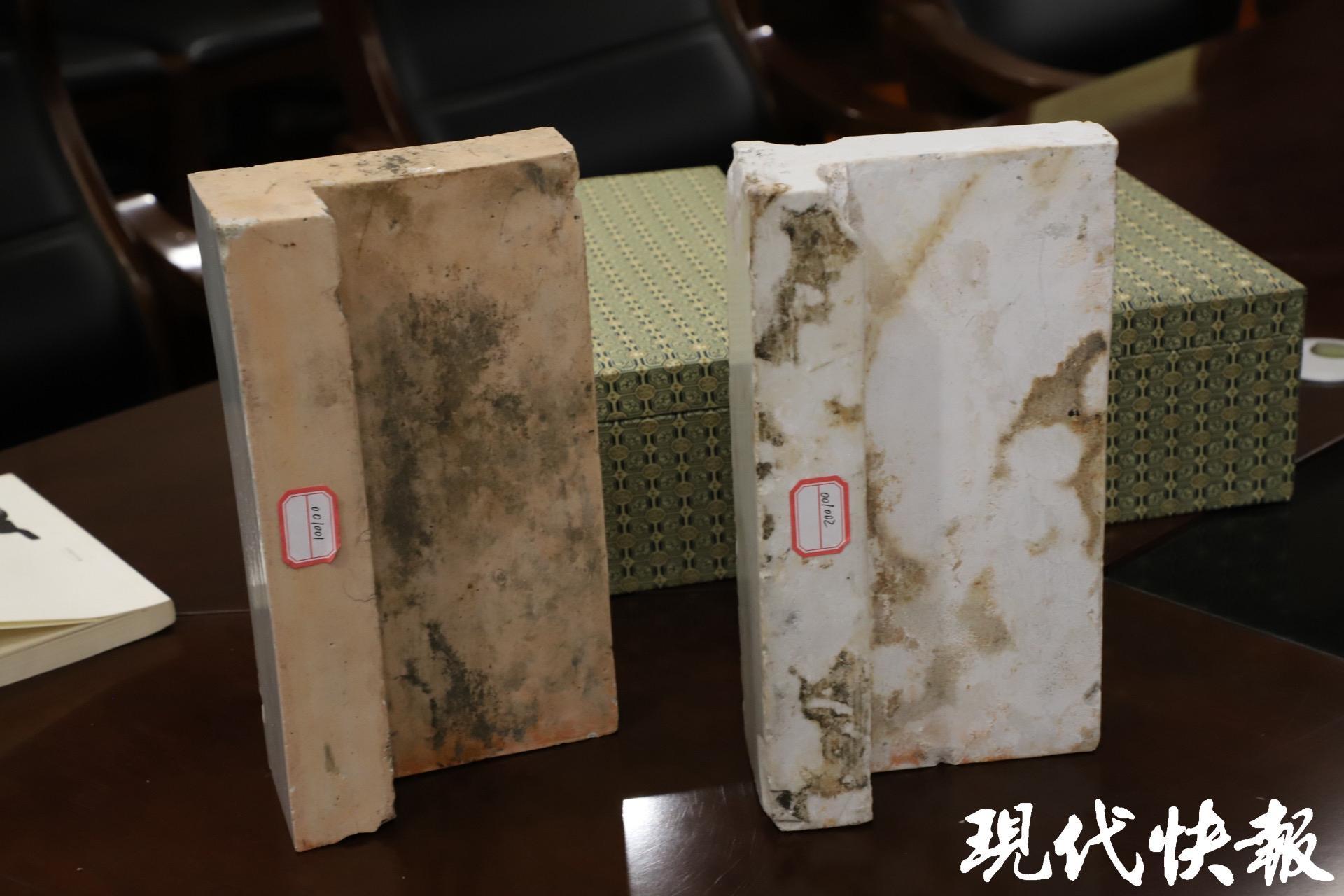

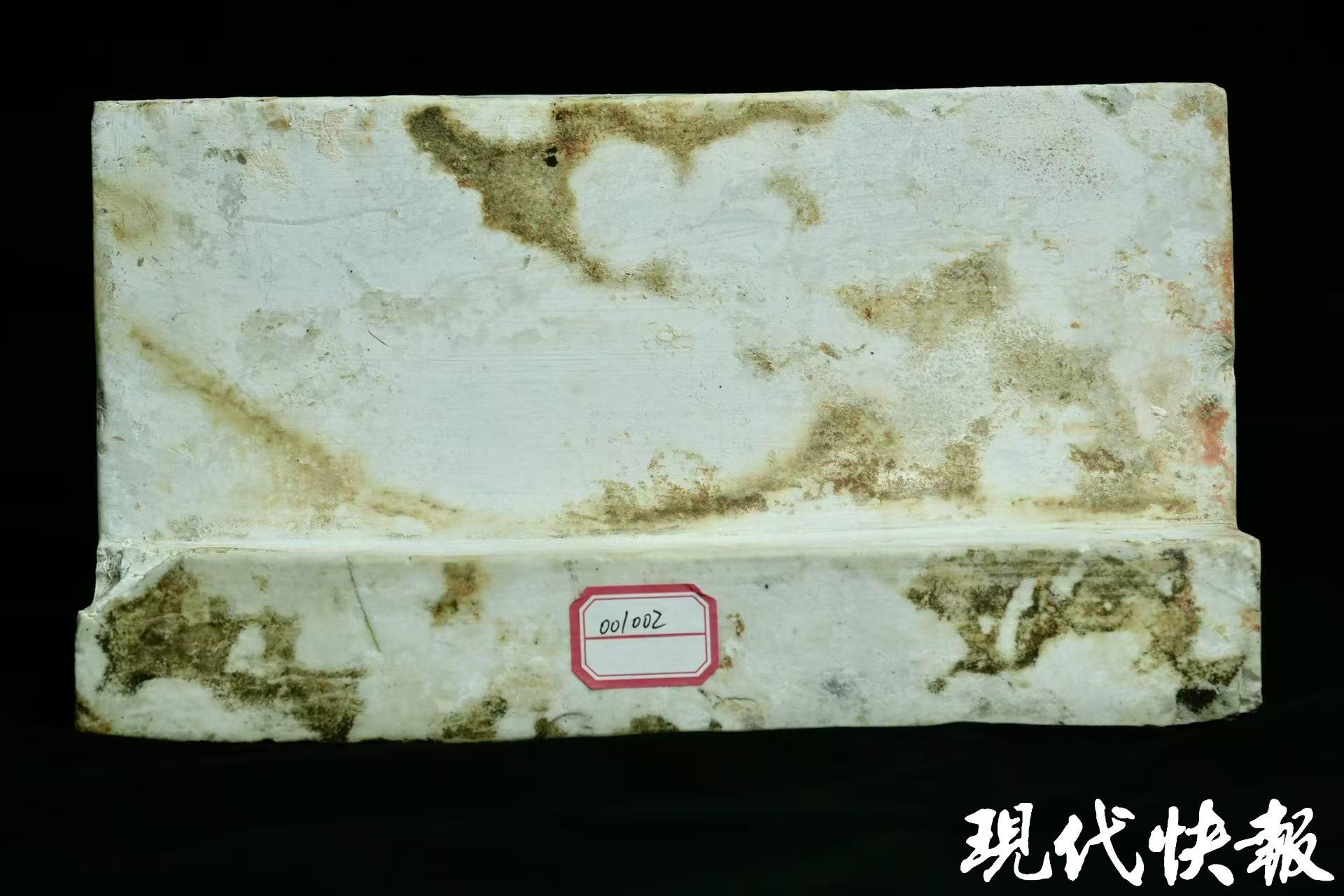

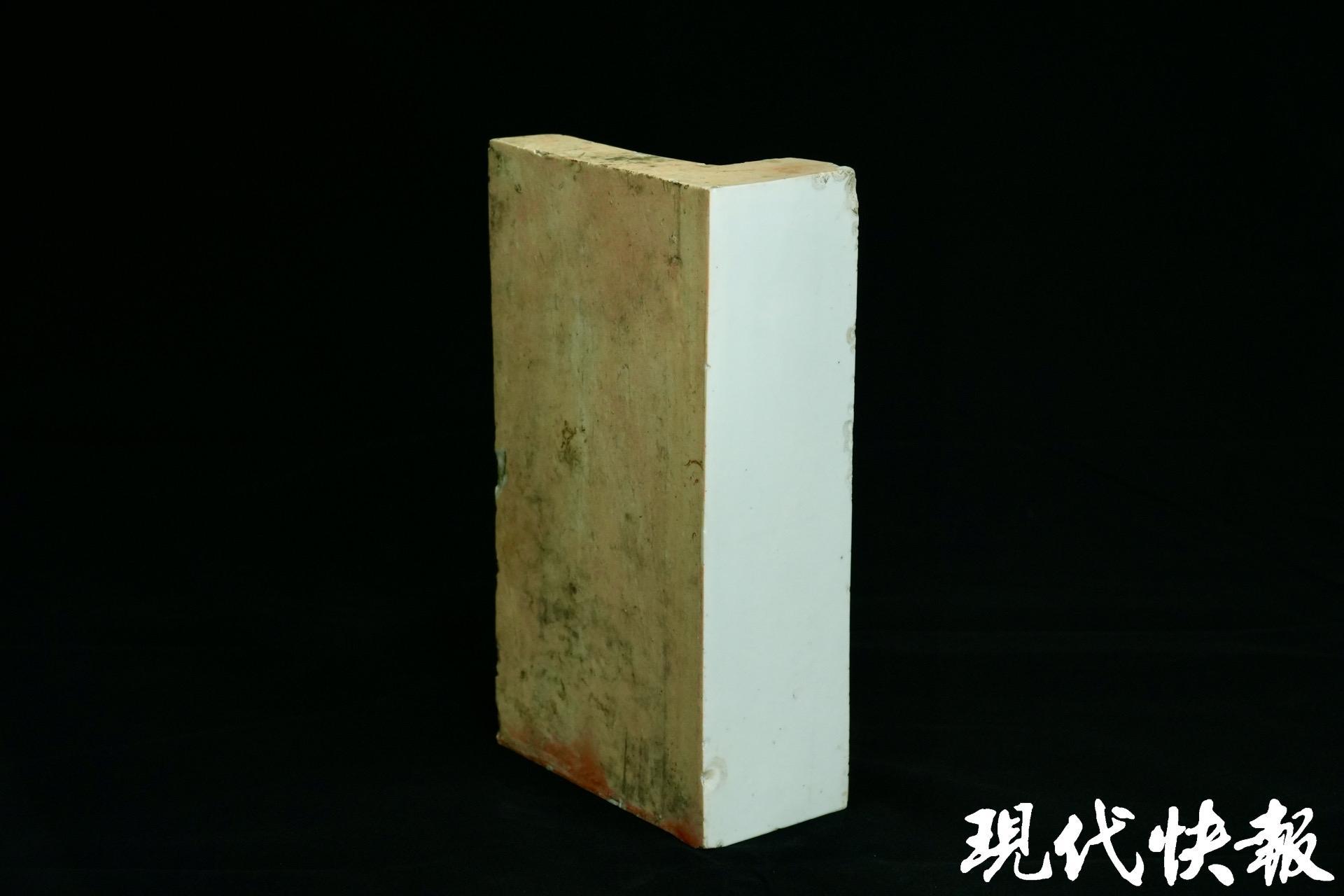

在大报恩寺遗址博物馆文物库房的丝绒衬垫上,这两方永乐年间的白瓷塔砖静静陈列。日光灯下,卷折形砖体的折角处流转着温润釉光,釉面细腻如凝脂,透出糯米浆般的莹白质感——这正是永乐官窑独有的“甜白釉”。

甜白釉代表着永乐官窑的顶尖工艺。据《明太宗实录》记载,永乐帝曾言:“朕朝夕所用中国瓷器,洁素莹然,甚适于心”,印证了他对甜白瓷的偏爱。杨敏介绍,明朝定都之初,于景德镇设立陶厂,专为宫廷烧制瓷瓦、瓷砖等建筑构件。至永乐时期,御器厂在此设立,生产日用瓷器,朝廷对景德镇瓷器的认可度达到顶峰。“永乐皇帝营建报恩寺时,便选择景德镇瓷器作为主要建筑用材。”

作为景德镇陶瓷大学考古文博学院的博士,杨敏和韩光大在研究古代陶瓷建筑时,了解到南京大报恩寺有在景德镇定制的永乐甜白釉卷折形瓷砖。一次机缘巧合,他们在古玩市场遇到了这两件藏品。“这些藏品如果流落在古玩市场,无法发挥应有的作用,而回到它应去的地方、在国家级博物馆里展示,才能发挥更大作用。”杨敏说。

“微瑕”滞留家乡,暴露御窑品控严苛“强迫症”

为何600年前这两块白瓷砖没有运往南京,而是留在了产地景德镇?答案在于其略有瑕疵。景德镇御窑遗址博物馆也收藏了不少当年遗留的残次品。这些因微瑕被砸碎掩埋的废品,正是明代御窑严苛品控的见证。

大报恩寺遗址博物馆资深文博专家王兴平指出,长期以来,关于琉璃塔装饰建材存在一个误解:许多人认为塔壁完全由白瓷砖贴饰,这一说法甚至被载入1875年第九版《大英百科全书》。“但根据我们对中国传统建筑的认知,这显然不合常理。”他解释道,在景德镇御窑厂遗址的考古发掘中,20世纪80年代初出土了17块永乐早期的同类瓷砖,多为卷折形,且开孔位置各异。“这说明它兼具装饰与结构功能,设计极为复杂精巧。可惜宝塔已毁,设计图纸也不复得见。”

王兴平强调,这种卷折形瓷砖为永乐时期所独有,国内其他窑厂均未生产,是专为报恩寺琉璃塔设计烧制的特型构件。“洪武时期规定,京城重大营建需就地取材。而大报恩寺建造时却从景德镇定制瓷砖,显然是由于特殊的设计需求。”

双向奔赴,两座古城的文明纽带

甜白釉的微光,跨越600年时空,终于在景德镇与南京之间重新点亮。

韩光大是江苏人,自本科起便就读于景德镇陶瓷学院(现景德镇陶瓷大学),长期致力于陶瓷工艺及技术史研究。“恰逢博物馆发起全球征集,我们在市场上发现的这两块塔砖,能够串联起景德镇与南京两座城市的文化纽带,意义非凡,因此决定捐赠。”他解释道。

在韩光大看来,公众参与博物馆建设意义重大。广泛的公众参与能带来多元视角和博物馆可能忽略的珍贵线索。同时,公众也需要与专业机构深入交流、学习,这是一个相互促进的过程。

“此次捐赠的藏品,其艺术性并非首要,核心价值在于它们所代表的、当时登峰造极的陶瓷制作工艺与技术。它们是研究陶瓷技术史的绝佳标本,同时也承载着重要的文化交流意义。”展望未来,杨敏和韩光大希望能与博物馆在陶瓷技术史领域开展更广泛、更深层次的交流合作,并延伸至陶瓷创作、文创开发等方面,让永乐官窑的工艺智慧在当代焕发新生。

现代快报/现代+记者 裴诗语 胡玉梅/文 钱念秋/视频