现代快报+评论员 王子扬

前段时间,赵本山的电视剧《鹊刀门传奇》大火,火的不是武侠剧的皮,而是农村戏的骨:故事背景是农村的环境,角色行事是农村的逻辑,讲的价值观也是来自乡野的经验谈……开门见山地说,现在太缺好的农村戏了。

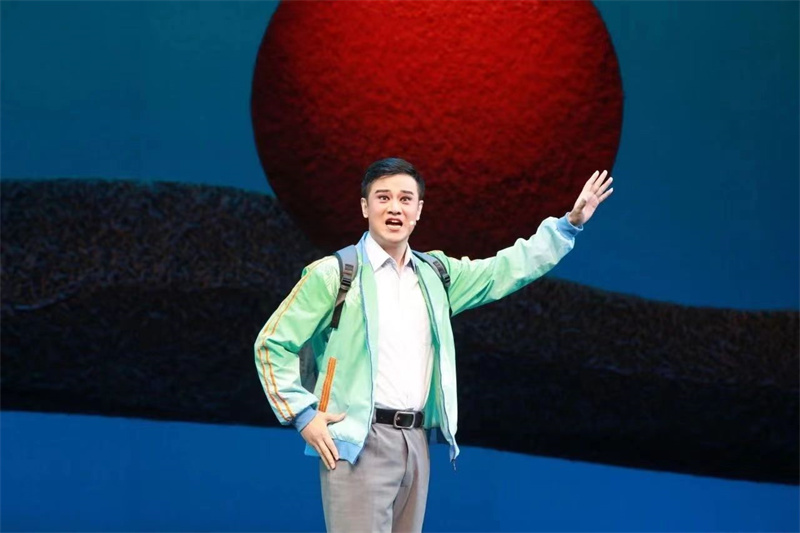

最近,登陆2023紫金文化艺术节的新编吕剧《花样的日子》,在农村题材的土壤里,做出有益的尝试,可圈可点。可圈,在于故事架构不悬浮,创作源于生活,而非将一个城市故事搬到乡村,勉强且无脑。可点,在于叙事技巧上极力避免陷入刻板和说教,所以观众现场反应很好,有笑点、有泪点,不会凭白生厌。

然而,我觉得这部戏最可贵的地方,在于它一定程度上挖掘到了农村题材的“根性”,传承了上千年的传统文化基因。这在类似乡村振兴题材的作品中,不可多得。

(一)

好的农村题材,自带神韵。赵树理是集这种“神韵”的大成者,《小二黑结婚》里面他能给小二黑、小芹、二诸葛、三仙姑个性和共性统一,从而展示出农村人际交往间微妙的分寸感,把握极佳。而《花样的日子》的体裁——吕剧,在描摹这一方面有着得天独厚的优势。

吕剧是传统曲艺,可追溯几百年,有一种说法,双口为吕,所谓吕剧谈论的本就是两口子家长里短的闲话。事实也确实如此,而今那些大众叫得上来的经典吕剧,如《李二嫂改嫁》《姐妹易嫁》《小姑贤》……大多都是发生在婚姻家庭关系下的人际交往。

这部《花样的日子》也不例外。该剧前半段的“主线”,就是作为主角的村官郝元宝,要去说服村里的三个“硬茬”。李狗娃,性格鲁莽,一言不合放狗咬人;村主任,心眼很小,想往上升背地使坏;花蝴蝶,拒不配合,和村主任藕断丝连。

可以看出来,其实这些“硬茬”都不是很硬,相反还有一点趣味性。里面真正能伤到人的,也只有放狗咬人一项,但怎么看怎么像小孩子的恶作剧,谈不上品性好坏。久居田园使人单纯,这里面有陶渊明的“基因”。

陶渊明的厉害之处,在于他为乡野间的美好,创造了一个专门的词汇:“世外桃源”。生活其中,自己的状态是“黄发垂髫,怡然自乐”,对待外人的方式是“设酒杀鸡作食”,你不必为人际关系的复杂“心为形役”,更不必为五斗米“惆怅独悲”。

这种浪漫的想象影响了此后千年时间,每有人失意,第一选择便是皈依土地,寻找救赎。这部戏的明线,是村官带着乡亲脱贫致富,而不易察觉的暗线,恰恰是这个年轻人实现童年的理想,寻找心灵安栖的过程。

(二)

《花样的日子》整体的节奏,都是在欢快和愉悦中展开的,唯一一场苦情戏,给到了李狗娃的奶奶。冷月高悬,心下凄惨,已经失明的李奶奶拖着绳子,欲悬梁自尽。那段唱腔很棒,悲戚且慷慨,感人至深,她在获救之后反复说起一个词——拖累。她不愿意再这样拖累别人。

还有唯一一场动作戏,给了主角郝大宝。电闪雷鸣,狂风大作,这里的舞美颇有实验的色彩,主创又很适时地安排了很多年轻演员,加入了各种武生技法,一方面可以全面展示扎实功底,另一方面也加剧了紧张的氛围。饱受村民质疑的郝大宝,不顾一切,竭力挽救受灾大棚,当然终究徒劳。

这两段似是与整体基调不搭,但却起了点睛的作用。前者讲的是善良,是“仁爱待人”,后者讲的是“人不知而不愠”“仁者必有勇”。山野之间,行着孔孟的礼,这个角度其实很值得玩味,暗合了《论语》说的“先进于礼乐,野人也。”这里的“野”指的是乡野农村。

乡村振兴,是很新的戏剧题材,如果失了文化内涵,就很容易落入谈论工业化与城市化的窠臼,叙事就成了无本之木。这部剧做得非常好的一点就是,它虽是一个创业故事,但是依循的并不是商业文化的逻辑,不是用电商手段去售卖一些烂俗畅销品,而是反复强化一个来自传统文化根基的概念,“花样的日子”。

什么是“花样的日子”?它是陶渊明的“桃花源记”,也是孔子说的“礼失求诸野”,当然还可以是剧中郝元宝说的“扎着我的根,埋着我的情”,在农村找寻遗失的美好,应为这部戏的“根性”。

(三)

作为诞生不到一个月的新作品,《花样的日子》其实还有不少可以斟酌的地方:比如前半段稍显冗长,以至于最后的节奏像是在赶;比如郝元宝的形象还是不够丰满,没有砥砺和挫折下的心路蜕变;比如最复杂的人物村主任前后反差大,亦庄亦谐的比例还可以再平衡一下……但以上问题不能掩瑜,相信在后续的打磨中会迎刃而解。

说回到最开始的话题,农村戏缺位了太久,这是普遍存在的问题。写一部好的农村戏,吃力难讨好,大部分生活在城市里的戏剧主创,也极少有耐心真正去揣度所谓的“礼失求诸野”,因为不雅致,不风流。

像一个巧合,这场戏演出的地方,东台,是先哲王艮的故里。王艮最懂农村戏的价值,通俗文艺,可以使“民俗反朴还淳”,化俗导愚。有一段笑谈,当年他拜师王阳明,自己穿得就像是戏班子跑出来的。如果没有他的“百姓日用即道”,也就不会有后来中国戏剧的巨匠汤显祖,更不会有风雅无比的临川四梦。

土里土气和衣冠风流,不过就是一线之隔,没经过大俗写不出大雅。“此中有真意”,这个道理孔子懂得,陶渊明懂得,王艮和汤显祖都懂得,希望当下更多的戏剧工作者也能懂得。

(主办方供图 校对 张静超)